私は「独学」で

公務員試験合格を目指す

受験生を本気で応援している

「せんせい」です。

独学で都道府県庁や市町村、国家一般職等、

「土木職」の公務員試験に合格したい人のために、「受験案内」のようなページを作りました!

このページでは主に「勉強」について触れていこうと思います。

- 筆記の対策方法がわからない

- 何点取ればいいの?

- 勉強スケジュールを組みたい

- 専門試験の内容が理解できない

- 勉強量を減らしたい…

- 誰かに勉強教えてほしい

このような方に向けた記事となります。

さっそく紹介していきたいと思います!

実は地上も3~4割くらいで受かっちゃうことも多いんです。

だから独学で目指すなら効率よく試験の対策をしていきましょう![/voice]

目次

【独学】土木公務員へ合格するためのSTEPまとめ

土木公務員へのSTEPは全部で10個あるのですが、地方公務員の独学ページと内容が重複しているので、このページでは土木専用の対策ポイント等のみお伝えできればと思っています。

【★国家一般職の土木区分】を受ける方も参考になると思います!

土木公務員になるまでの10STEP

- 地上の試験の流れや配点、日程等を把握しよう!

- ★土木の試験の内容を把握しよう!

- ★土木の合格ビジョン・ボーダー点!

- ★土木の対策スケジュール!

- ★土木の小論文の対策方法!

- 地上の人物試験対策!

- 地上の面接攻略法!

- 地上のその他の試験科目について

- ★土木のオススメ参考書!

- ★土木の勉強解説や体験談等のオススメの記事

※面接等は地方の記事を参考にしてみて下さい。

※クリックすれば知りたい情報が見れます。

STEP1~10まで基本的な流れは行政職の方の記事と同じなので、この記事では★がついている土木のポイント部分のみ紹介していきますね!

試験の流れや面接対策は以下の記事を見てね!

土木公務員の筆記試験日の目安

- 4月下旬:国家総合職(工学)

- 5月上旬:特別区or都庁(土木)

- 6月上旬:労働基準監督官B(理工系区分)

- 6月中旬:国家一般職(土木)

- 6月下旬:地方上級・市役所A日程(土木)

- 7月中旬:市役所B日程(土木)

- 9月中旬:市役所C日程(土木)…等

大卒程度であれば、主にこれらの試験を受けられます!

上記の日程以外も独自日程で実施する自治体等の試験は受けることができます。

とりあえず「地方公務員の独学ページ」をみて大体の流れを把握していきましょう!

土木の対策はまず教養試験と専門試験が重要になるので、それらについて紹介していきます!![/aside]

【独学で土木公務員】出題科目を把握しよう!

土木職の公務員試験では、基本的に教養試験の内容は行政と土木で差がありませんが、専門試験の出題内容や出題科目はまったく別物です!

まぁイメージにしづらいと思いますので

【★教養の出題科目】と【★専門の出題科目】から紹介していきたいと思います!

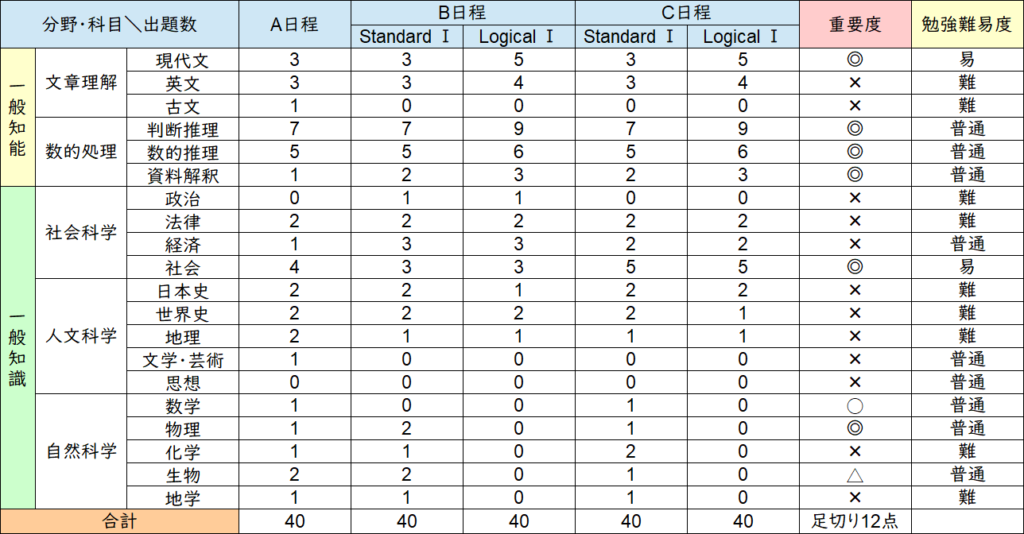

土木職:教養試験の出題科目

※こちらはあくまで一例です。受験先ごとに違うので要注意。

※こちらはあくまで一例です。受験先ごとに違うので要注意。

この表は地方上級(土木)の教養試験の出題科目をまとめたものです。

主には高校の時の勉強科目+αといったようなニュアンスの試験で、試験の名前通り、基礎的な能力や一般教養がどれくらい身についているのか見る試験となっています。

科目が多いから効率よく対策したい!

科目数が非常に多いように感じると思いますが、全部勉強する必要はありませんのでご安心ください。

- 地方公務員の教養科目まとめ

(都道府県庁、市役所、特別区など) - 国家公務員の教養科目まとめ

(国家一般職、総合職、労基など)

細かい勉強戦略は、【勉強スケジュール】の項で紹介します!

中には教養試験が無い場合もある!

土木公務員は専門の知識が重要になってくるので、専門試験だけを課す自治体も増えています。

自治体側も教養試験があるせいで受験生が減ってしまっては困りますからね~!

国家系の試験は絶対にありますけどね!

土木職:専門試験の出題科目

※こちらはあくまで一例です。受験先ごとに違うので要注意。

※こちらはあくまで一例です。受験先ごとに違うので要注意。

この表は地方上級(土木)の専門試験の出題科目をまとめたものです。

土木公務員に必要な知識が問われる

土木職というだけあって、専門的な分野からの出題となります。

主要科目は主に物理がベースとなっている計算問題等で、選択科目は土木公務員に必要な知識を問うものとなっています。

公務員試験は満点を目指す試験では無い!

難しそう…ともう方も多いと思いますが、公務員試験というのは満点をとる試験ではないので、大丈夫です!

- 地方公務員の教養科目まとめ

- 国家公務員の専門科目まとめ

(国家一般職、総合職、労基など)

専門科目についても、細かい勉強戦略は、【勉強スケジュール】の項で紹介します!

次は目標の点数を設定していきます!

【独学で土木公務員】「目標点」を設定しよう!

独学で土木公務員の合格を目指そう、そう思っても目標や合格ビジョンが見えていないと合格率も大幅に低下してしまいます。

なんせ土木の試験はボーダー点が低めですからね!

私みたいに無駄に勉強しすぎると逆に痛い目にあいますよ~!(実際に痛い目にあってます(笑))

ということで

次のステップで「合格ビジョン(目標)」を見ていきましょう!

⇒この対策の重要度を見極めないと本当に痛い目に合いやすいので、今からそれを紹介しますね!

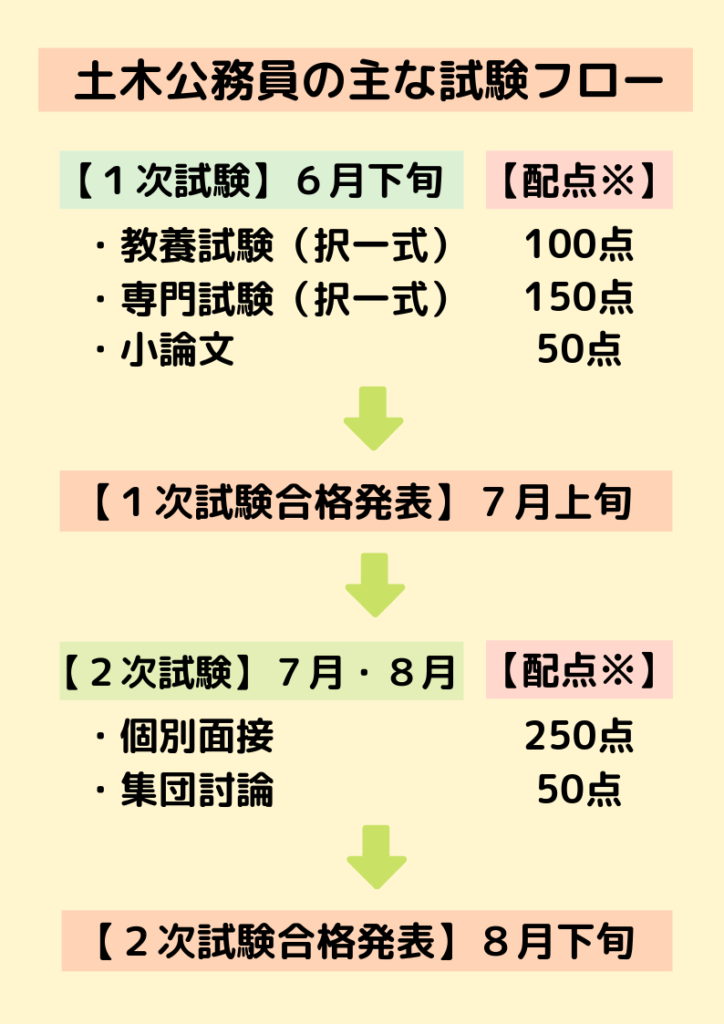

土木公務員試験に独学で受かるために「試験の配点」の把握は超大事!

※この自治体は「リセット方式」を採用しています。

※この自治体は「リセット方式」を採用しています。

今後の勉強計画を立てるのに必要不可欠ですから

受験先の「試験の配点」をもう一度確認しておいてください。

地方公務員(土木)の試験配点(例)

- 教養試験:100点

- 専門試験:150点

- 小論文 :50点

- 集団討論:50点

- 面接試験:250点

※小論文は1次試験日に実施しますが、2次試験科目です。

土木公務員の場合は専門試験の方が教養試験より配点が高いことが多いです。

技術職には教養力よりも、専門の知識が求められています!

地方公務員(土木)では個別面接が一番大事

ただ、個別面接が一番重要なのは明らかだと思います。

(※どの自治体でも基本的に面接が一番重要です)

次に大事なのは論文や集団討論!

この配点だけ見ると、教養や専門試験は、小論文や集団討論よりも重要そうに見えると思いますが、実はこの県庁は【★リセット方式】を採用しているので、小論文や集団討論の方が重要度が高くなります。

※当然、中には筆記の配点の方が大きく、重要度が高い自治体もあります。

地方上級に独学で受かるために「試験の重要度」を把握しよう!

- 個別面接(超重要)

- 集団討論・小論文試験等の2次試験科目

- 専門試験

- 教養試験

重要度を整理してみると、基本的には上記のようになります。

「②討論と論文」と「③④教養・専門」の重要度は自治体ごとに多少前後するとしても、面接が一番重要なのは間違いありません。

どれだけ筆記試験で高得点を取っても面接がダメなら、不合格になってしまいます。

配点をみても明らかですよね!

筆記は「教養<<<専門試験」

また、土木公務員の場合は教養よりも断然専門試験の方が重要度が高いです!

効率よく合格したいなら専門の勉強を重点的に行うことをオススメします!

筆記試験で合格点を取らないと面接の切符はもらえないので

次は筆記試験の目標点を決めていきましょう!

土木職:「目標の点」を決めよう!

- 教養:20点/40点

- 専門:20点/40点

- 論文:★普通~高評価

- 討論:★普通~高評価

- 面接:★普通~高評価

土木の場合は、足切り点(12点)=ボーダー点となっていることが多いです。

そこで余裕を持って5割を目標に勉強頑張っていけたら最高ですね!

土木公務員の筆記ボーダー点について

県庁の場合は、5割くらい必要な場合もありますが、国家一般職や市役所では基本的に教養も専門も4割取れていれば、筆記で落ちることはほぼないでしょう。

実際に近年の国家一般職(土木)のボーダー点は教養も専門も3割(足切り)とかなり低いです。

40問で全問が5択の試験ですから、全部①にマークしたとしても8問は当たる計算になりますよね?

ボーダー点が12点というのは難易度的に低すぎるわけですよね…。

ただ、内容自体は難しいので、きちんと計画を立てて勉強していきましょう!

土木公務員の筆記ボーダー点の補足

土木公務員を受ける人がバカとかそういう話ではなく、単純に【★需要と供給】がマッチしていないのでボーダーが低くなってしまっています。

道路、河川、ダム、空港、防災…って土木公務員は日本に必要不可欠(需要がある)な存在なのですが、理系の大学生の多くは民間企業に就職(供給が少ない)してしまいます。

⇒そこで、土木公務員を目指す受験生の皆さんは貴重な戦力なわけですよね!

【★筆記ボーダー点を緩めて、面接で活躍してくれそうな受験生を見抜く】、このようなイメージになります。

じゃあ勉強スケジュール組んでいきましょう!

【独学で土木公務員】「勉強スケジュール」を組もう!

大体の土木公務員の試験の内容や試験の流れ、ボーダー点等は把握できたでしょうか?

ココからは皆さん実際にやることを紹介していきますね!

独学で土木公務員の試験に受かりたいなら、【★筆記試験で無難に4~5割くらいの点数を取って、論文や集団討論で普通~良い評価をもらって、面接でいい印象を与える】というのが最低目標になってきます!

土木公務員を目指すなら効率よく勉強していこう!

独学で土木公務員を目指すなら勉強する科目も絞りに絞りまくって効率よく勉強していきましょう!

まんべんなく勉強するもよし、得意な科目を伸ばすもよし、過程は問いません。

大事なのは結果ですから、例えば教養も専門も5割(目標点)取れるならどんな取り方でもOKということです。

【オススメの参考書+勉強方法】

捨て科目を自分で決めたい方は、こちらのページを参考に決めてみて下さい。

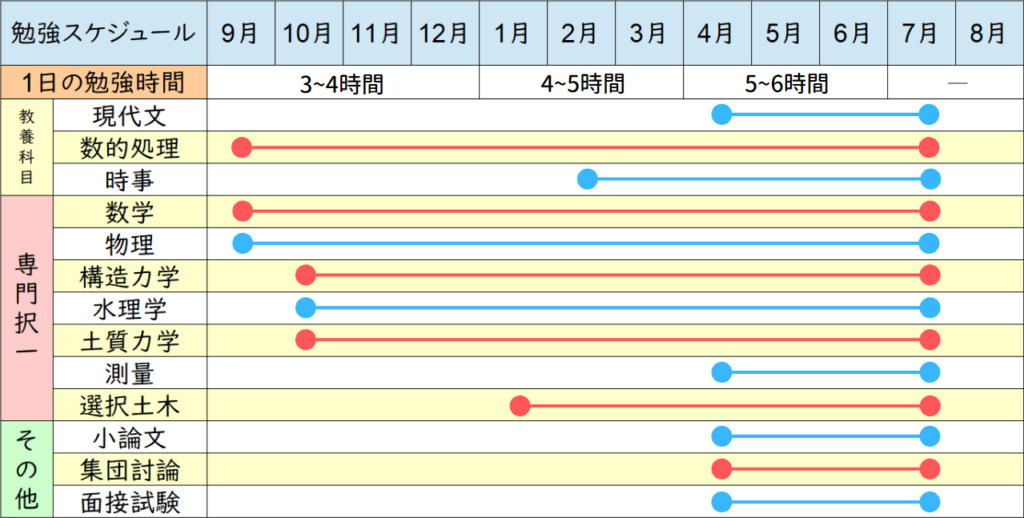

土木職:地方上級の勉強スケジュール

では実際に県庁:土木職の合格者の勉強スケジュールを紹介していきます!

※県庁(土木)が第一、市役所(土木)B日程が第二、それ以外は国家一般職(土木)、労基Bと併願用

※あくまで一例です。

※あくまで一例です。

捨て科目・重要度の高い科目を重点的に勉強しています。

社会科学や自然科学等も余裕がある方はスケジュールに組み込んでみて下さい。

重要度が最も高い「数的推理」「判断推理」「工学の基礎」「構造力学」「水理学」「土質力学」に9月頃から手を付けていき、これらを1~2月までにある程度仕上げるイメージですね。 主には配点の高い専門試験に力を入れるスタンスでスケジュールを組んでます。 教養は最悪3割(12点)以上取れればいいので、主に数的・時事・現代文で稼いでいきましょう! 始める時期は実際いつでもOKですが、どうせやらなきゃいけない勉強なら、早めに手を付けておくのが得策ですよ! 土木公務員の教養対策については「文章理解」「数的・判断推理」「資料解釈」「時事問題」が最重要で、次に「自然科学」や「社会科学」が重要です。 とりあえず「数的推理」「判断推理」を1日1章、1日10ページ等の目標を決めて、毎日取り組んでいきましょう! この科目は習得するのに時間がかかりますし、重要度が最も高い科目です。 「時事」の対策は思いっきりやっていきましょう! また、時事は「社会科学」系の科目と内容が重複しているので、時事をきちんと勉強しておくと拾える問題も多いです。 「現代文」は問題数が多いので、1日1問と決めて触れておくと本番でそれが生きてくると思います。 「英語」はできれば対策したいですが、超絶に苦手ということであれば、捨ててしまって他の科目を頑張るというのもアリです。 土木公務員を目指す方の多くは「理系」だと思いますので、ココは点の稼ぎどころでもあるかなと思います。 ただ、【工学の基礎】を勉強していれば【物理と数学】は対策可能ですから、「化学」や「生物」、「地学」とはうまく向き合っていきたいですよね! ▼教養の捨て科目・重要科目はこちら ▼「オススメの参考書」「勉強方法」を極めよう! 記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。 最重要科目の3力、「構造力学」「水理学」「土質力学」等は習得するのに時間がかかりますので、早めに手を付けておきましょう! ただ、3力は【★物理がベース】になっているので、「工学の基礎(物理・数学)」から勉強することをオススメします! 物理の基礎的なことが理解出来てから、3力の勉強を始めると効率よく勉強することができます! 冗談ぬきで、物理の理解ができていると専門科目の勉強がスムーズに進みます。 【★物理】という科目がめちゃくちゃ重要になってくるので、私も文系の方や初心者の方向けに【★物理の基礎】をわかりやすく解説しています。 ▼物理の基礎を1から丁寧に解説! 3力と工学の基礎は1日1章、1日10ページ等の目標を決めて、毎日取り組んでいきましょう! 選択土木(暗記系)に関しては、年明けから過去問を中心に勉強を行えばOKです。 細かい対策方法は↑こちらで紹介しているので、説明は省略させていただきます。 3力や選択土木、工学の基礎等、これらの知識は地上の試験だけでなく、土木職の公務員試験すべてで活用できるので、思いっきりやって損はありません! 専門試験の勉強は誰かに教えてもらえれば簡単ですので、私が本気で解説していきますね! 土木公務員の論文対策としては、上記のような6つのSTEPで取り組むのが好ましいと思います。 土木公務員の小論文試験は、基本的には実際にある課題や問題に対して、「その受験先(国・県・市等)の土木職員としてどのように取り組むべきか」という部分が聞かれます! 行政職と土木職で論文のテーマが共通の場合もあれば、そうでない場合もあります。 論文試験というのは筆記試験ですが、人物が見られているようなものです。 今後、ココの土木職員として活躍してくれるかどうかを見極めるために、社会問題に関する知識や職員として活躍するために必要な考え方が備わっているかどうか論文でチェックしているわけですよね! 県庁や市役所等(公務員)の仕事というのは、社会事情や社会問題と密接にかかわっています。 少子高齢化社会や防災、コロナや環境問題って、問題・課題があるから職員がその課題解決に取り組まなければいけないんですよね。 そこで、皆さんは受験先の職員として活躍するために【★ニュースチェック】【★時事問題の勉強】等を一生懸命行ってください! 何が問題なのかを正確に把握できてないと論文は書けませんから、まずは社会の問題を勉強しなければいけませんよね! 課題が把握できたら次は【★取組の勉強】が必要です。 そこで自治体研究というのは、【★自分が活躍するビジョン】を見るために行うんですよね! 次は【★他の人の論文を読むこと】が大切だと思います。 やっぱり上手にかけている人の書き方や文章構成、意見はめちゃくちゃ参考になりますよね! やっぱりどれだけ知識が膨大で、たくさんインプットしてきたとしても、それが使いこなせなければ意味がありません。 ある程度基礎が理解できたら、過去問や模試等を利用して、実際に書いていきましょう! そして、人が採点する試験は第三者の評価がめちゃくちゃ重要になってくるので、書いたものを第三者に評価してもらってください! 自分では正しい書き方、正しい文章構成、正しい主張だと思っていても、全然ダメな答案だったということはよくあります。 できれば複数人・複数回、誰かに添削をお願いして正しい書き方・知識を身に付けていってください。 基本的には自治体・省庁の仕事に関係のあることがテーマになります。 そこで、頻出テーマについては自治体・省庁の実際の仕事内容や取組、課題、施策等について自分なりの回答をまとめておく必要があると思います。 テーごとに【★原因・背景】【★課題・問題点】【★取組・解決策】をまとめておく必要があると思います。 本番どのテーマが来ても対応できるように、予め骨組みだけ用意しておいて、本番ではそれを組み立てるだけと言った感じですね! 自分の意見が無くても、自治体・省庁が実際に行っている施策等をそのまま自分の意見として書いてもOKなので、とりあえずきちんと勉強しておくことが大切だと思います。 何となく土木公務員の小論文対策のコツが掴めたでしょうか? やはり、論文は【★知識】が無いと自分の意見も何も書けないので、とにかく自治体・省庁の仕事内容や役割の勉強を頑張っていきましょう!! 普段の生活の中から【★この課題に対して、受験先の土木職員はどう対応する必要があるんだろう】などと考える癖をつけておくと成功率が上がるはずです。 日頃からニュースをチェックしておくことは「論文対策」だけでなく、「時事問題対策」や「面接対策」にもなるので、公務員を目指す人は日頃からニュースを見る癖をつけておきたいですね。 より具体的に書き方や文章構成のコツ、文章のテクニック等を紹介しています! 一気に小論文が楽勝♪になりますので、良かったらチェックしてみて下さい(^^) 【教養試験】 【専門試験】 土木公務員になるために勉強しなければいけない最低限の科目をまとめてみました! 必要な参考書は「教養試験」「専門試験」に分けてそれぞれ別ページで解説してますので、こちらをチェックしてみて下さい! ▼「教養試験のオススメの参考書」に加えて「勉強方法」も紹介してるのページはこちら! 記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。 ▼「専門試験のオススメの参考書」に加えて「重要度」も紹介してるのページはこちら! 専門試験は重要です! 地方公務員の試験というのは公務員試験ですから、公務員試験全般で役に立つ知識を載せたページをまとめて紹介します! ここからがこの記事の真骨頂となります! 専門試験の勉強を私が本気で解説します! 誰かに教えてもらえれば超簡単ですし、参考書の中にも無駄なところが多いです。 とくに独学で目指す人は非常に参考になると思います! ではそれぞれ開設したページがあるので、まとめて紹介しますよ! 勉強を始めようと思っても参考書が厚すぎてやる気が出ないですよね! 私が重要なところと不要なところを紹介していきますので、まずはこのページを見ておきましょう! ▼勉強嫌い必見!俺が土木の教科書を薄くします! ↑のページでまとめていますが、分野ごとにまとめているので、この記事でも紹介しておきます。 ▼構造力学の重要度と出題頻度! ▼水理学の重要度と出題頻度! ▼土質力学の重要度と出題頻度! ▼選択土木の重要度と出題頻度! 土木の公務員になりたいならこれらのページは絶対に見て下さい! 土木に関係のある科目の勉強について、 ▼構造力学をマジ解説! ▼水理学をマジ解説! ▼土質力学をマジ解説! ▼物理をマジ解説! 物理のみ教養用の対策ページを参考にしてみて下さい。 ▼数学をマジ解説! ▼曲げモーメントをマジ解説! ▼たわみをマジ解説! ▼測量をマジ解説! 何と言っても最強の参考書は過去問です!! 私が国家一般職と地方上級の過去問を全部で4年分解いて解説してるので、絶対に参考になると思います。 この問題が解けるなら皆さんはもう合格レベルです! ▼地方上級の過去問をマジ解説! ▼国家一般職の過去問をマジ解説! 今回は私の体験記だけでなく、たくさんの受験生の体験記を紹介しています! 技術職の体験記も上記の記事で閲覧できます! 土木公務員の試験に独学で合格したいなら、体験記は絶対に見ておいた方がいいでしょう。 国家一般職の土木を志望する人は、官庁訪問のコツも要チェックです! ▼国家一般職を独学で目指す! ▼地方公務員(土木)の仕事内容! ▼国家一般職(土木)の仕事内容! これで独学で土木公務員を目指す人を応援するページは終わりです。 ながながとお疲れ様でした! 【筆記試験】 【小論文】 【面接試験】 【集団討論】 【都道府県採用情報】 独学でその他の試験を受ける人はこちらも要チェック!

【全体のアドバイス】重要度の高い科目から思いっきり勉強!

【時期】どうせやらなければいけない勉強なら早め早めに!

土木職:教養対策

人文科学はすべて捨てても他を頑張れば全く問題ありません。数的・判断推理は重要度も勉強難易度も高い!

公務員に時事対策は欠かせない!

出題数も多いですし、小論文や面接の対策にもなるので、特に力を入れていきたい科目です。

⇒社会科学の勉強もスムーズに進む!

現代文・英文もちょっとずつ対策

大変なら、土日に数問触れるだけでも構いません。自然科学は理系の得意分野…のハズ!

「生物」や「地学」は暗記系の科目なので、数的等に不安がある方は対策しておきましょう!

(最悪捨ててもOKです)

土木職:専門対策

勉強効率UPにつながると思います!!!土木職:3力や工学の基礎対策

その前に「小論文の対策」だけ簡単に紹介しておきます【独学で土木公務員】「小論文」を極めろ!

問題の傾向を把握する

⇒問われていることが何かザックリ把握

社会事情・社会問題の勉強をする

⇒課題や問題点を把握

自治体・省庁研究をして、受験先の職員の役割(国・県・市等)を勉強する

⇒課題や問題に対して、どのような取組等が有効か把握

⇒受験先の職員にはどんな考え方や知識が求められているのか把握

論文の書き方を勉強したり、うまい人の論文を読んだりする

⇒論文の書き方や他の人の考え方を勉強する

実際に過去問や模試に挑戦してみたりして、実際に書いてみる。また、第三者にお願いして答案を評価してもらう

⇒正しい取組や印象の良い意見、説得力のある文章構成等のコツをつかむ

たくさんある頻出テーマそれぞれについて、自分なりの回答(骨組み)を用意しておく

⇒本番でどんなテーマがきても対応できるように準備しておく

それぞれ、ステップごとにポイントを紹介していきますね!【土木の論文対策STEP①】問題の傾向を把握する

(もちろん共通の場合もある)論文は過去の出題テーマをチェックしておくように!

⇒自治体によって問い方や出題の仕方に癖があるので、受験先の過去のテーマはチェックしておくように!論文を通して、「活躍してくれる人物」かどうかを見極めている!

【土木の論文対策STEP②】社会事情・社会問題の勉強をする

課題があるから取組がある⇒土木職員が存在する!

社会の問題を把握しないと論文は書けない!

【土木の論文対策STEP③】自治体研究をして職員の役割を勉強する

実際に県庁や市役所等がどんな取組を行っているのか、(土木)職員は課題に対して毎日どんな仕事を行っているのか…等と、職員の役割を勉強しないといい論文は書けないと思います。

【土木】自治体・省庁研究の仕方

⇒具体的には現状や課題、原因、施策、取組、職員の仕事…等を勉強するために、上記のような行動を起こす必要があると思います。

ココをきちんとできるかどうかが合否の分かれ目だと言っても過言ではないくらい大事なので、皆さん特に力を入れて取り組んでみて下さい!!【土木の論文対策STEP④】他の人の論文を読む!

⇒これは【★書き方や文章構成のコツ】が学べるだけでなく、【★知識補充】にもなります!

【土木の論文対策STEP⑤】実際に書いて、添削してもらう!

論文は第三者の評価がめちゃくちゃ大事!

アドバイスをもらって正しい書き方・知識を覚える!

【土木の論文対策STEP⑥】頻出テーマの回答(骨組み)を用意しておく!

まぁ【★実際の土木公務員の仕事と関係のあるものがテーマになりやすい】ということですよね!一つ一つのテーマについて、文章構成の骨組みを用意

【土木】論文対策のポイントまとめ!

(また、土木職員としての意見についても考えてみる)

⇒受験先の土木職員の役割・仕事内容をきちんと把握する

⇒論文の書き方や知識を補充

ニュースや新聞をチェックする際に意識してみてください![/voice]

小論文の書き方やコツを紹介している記事!

良かったら勉強の参考にしてみてください(^^)

→【初心者向け】論文が超簡単に見える…!?書き方・コツを紹介!

(Youtubeに飛びます)【独学】土木公務員のオススメ参考書

独学で土木公務員を目指す方へ「オススメ参考書」をまとめてます

とりあえずは工学の基礎と3力だけでOKです!

これから勉強が嫌いな人のために私が本気で土木の勉強を解説していきます![/voice]

【独学】土木の公務員合格に向けて勉強を私が本気で教える!

土木の参考書を薄くする!

テーマごとの重要度まとめページ

科目ごとに細かく重要度と出題頻度を紹介!

土木の専門科目の内容をマジ解説!

単元一つ一つ本気で解説してます!土木の勉強解説ページ

土木職の公務員へ!仕上げは「過去問」だ!

自分で解いて試してみましょう!地方・国家一般職の過去問解説!

では最後に体験談を語って終わりにしますね!土木公務員の体験記

土木公務員の仕事内容とは?

公務員試験の関連記事

![公務員のライト[試験情報データベース]](https://senseikoumuin.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-color-2.png)

例えば国家一般職、これは3割程度取れば合格できちゃうんです!