「測量は知っている人に教えてもらうと簡単!」

『測量』分野の問題は、土木系の公務員の試験で確実に出題されます。

⇒国家一般職でも市役所でも1~2問出題されるのが一般的です。

3力(構造力学・水理学・土質力学)を勉強するのに精一杯で、手を付けられない人が多いかと思います。

そもそも40問中1~2問しか出題されないので捨てている人もいるかもしれません。

⇒ムリに勉強する必要はないですが、勉強するにこしたことはないですよね!

土木系の大学や土木系の学科に所属している人は測量について詳しい人が多いと思いますが、普通に生きている人は測量ってなに?ってレベルだと思います。

そんな私でも公務員試験に出題される測量の基本的な問題はすべて解けるようになりました。

勉強していて気付いたことは

”公務員試験に出題されている測量の問題は簡単なものばかり”ということです。

私自身公務員を目指している人に何人も解法を教えていたのですが、教えていて気付いたこともありました。

それは「測量の知識は即戦力」ということです。

同じ問題でも解法を知っている人には超簡単な問題に、解法を知らない人にはわけがわからない問題に見えるんですね。

その上、解法が非常に簡単なのでちょっと勉強しただけでも点に結びつきます。

冒頭の話が長くなってしまいましたが、ほかの受験生と差をつけるためにも測量を勉強しておきましょう!

土木の公務員を目指すなら絶対に勉強しておいた方がいいと思う測量の問題と解法をいくつか紹介していきたいと思います。

このページを見ただけで『1~2点』が取れるようになります!!!

【土木の専門模試スタート💡】

リリースキャンペーンということで

通常価格5000円のところ、今だけ2000円という超破格のお値段で提供させて頂きます✨

実際の問題(過去問)を見る機会も少ないと思いますので、模擬試験で本番の問題を解くことができるだけでも受ける価値はあると思います☺👍

地方上級の実際の問題(とある1年の過去問)を題材として、専門の模擬試験を実施させていただきます。

- 問題数:40問

- 時間:2時間

- レベル:地方上級(大卒程度)

問題と解説のPDFをお配りするだけでなく、動画で40問をフル解説いたします。

目次

【公務員試験の測量】軽重率と最確値

まずは軽重率と最確値から説明します。

- 軽重率とは、測定値の信用度を示す重みのこと。

- 最確値とは、限りなく真値に近い値のこと。

と、まぁこんな説明じゃ意味わかんないですよね(汗)

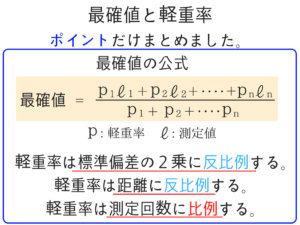

【最確値と軽重率】ポイントはココ!

まずはポイントから説明します。 この公式とその下に書いた3つの重要ポイントだけは覚えておきましょう!

この公式とその下に書いた3つの重要ポイントだけは覚えておきましょう!

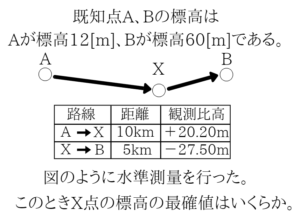

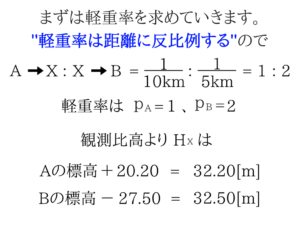

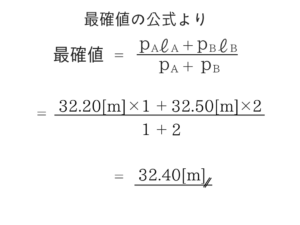

【最確値と軽重率】実際の問題を解いてみましょう!

ではこの知識を使って実際の問題を解いてみます!

ポイントと解法さえ覚えてしまったら計算なんて超簡単ですよね。

ポイントと解法さえ覚えてしまったら計算なんて超簡単ですよね。

【ポイント】軽重率≒信用度ということ!

”軽重率は信用度”とイメージすると覚えやすいかもしれません。

- 距離が長い程誤差が大きくなるので反比例

- 測定回数が多い程信用できる値となるので比例

と、こんなイメージですね。

この記事で紹介したポイントのところは覚えておくようにしましょう!

【公務員試験の測量】点高法

次に点高法について説明していきます。

点高法は解法が超簡単なので勉強することをオススメします。

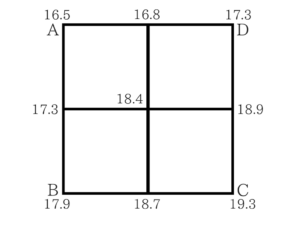

【点高法】実際の問題を解いてみましょう!

公務員試験で実際に出題された問題を解いていきます。

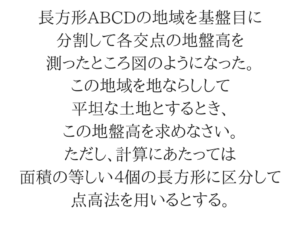

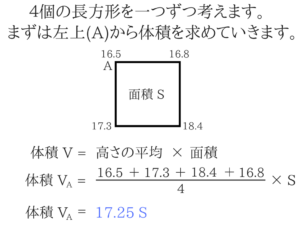

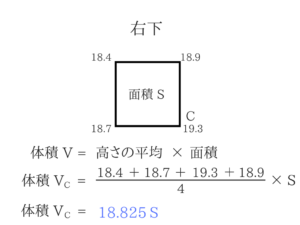

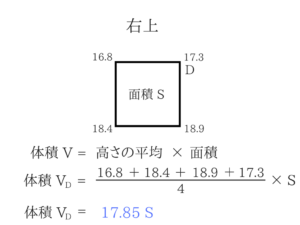

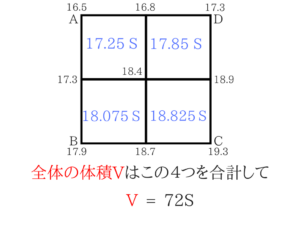

【点高法】ポイントはココ

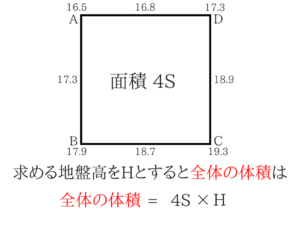

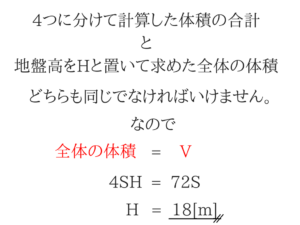

- ”4つにわけて高さの平均値から求めた体積の合計”と

- ”地盤高をHと置いて求めた全体の体積”

が等しいという式を立てましょう!

長方形ひとつあたりの面積をSとおいています。

長方形ひとつあたりの面積をSとおいています。

今回は理解しやすくするために一つ一つわけて体積を計算しましたが、実際はまとめて計算してOKです。

今回は理解しやすくするために一つ一つわけて体積を計算しましたが、実際はまとめて計算してOKです。

V=S/4 × (16.5+17.9+19.3+17.3+2×(17.8+18.7+18.9+16.8)+4×18.4)

図形の間にある高さは何度も使用するので、その回数をかけて上の式(↑)のようになります。

図形の間にある高さは2回、中心にある高さは4回使用しますね。

わからなければ無理にまとめて計算する必要はありません。

計算は面倒くさいけれど、一回解法教えてもらっただけで次から簡単に解けます!

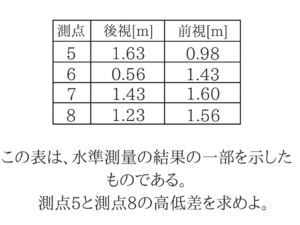

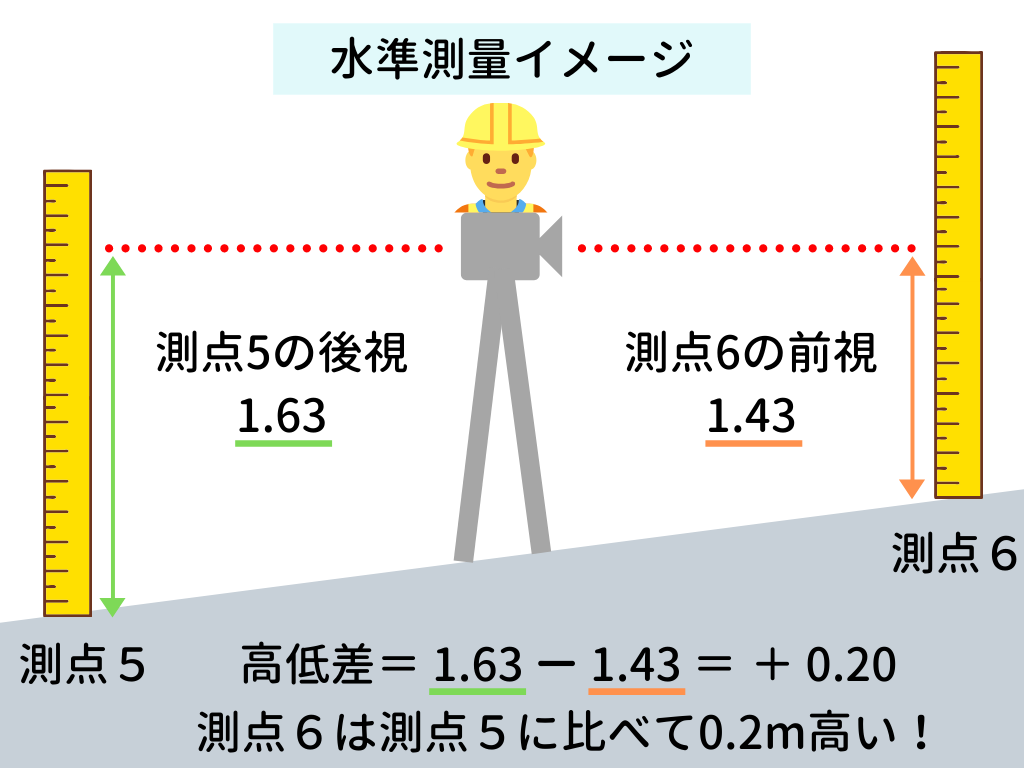

【公務員試験の測量】水準測量

次は水準測量の結果から「高低差を求める問題」です。

この手の高低差を求める問題は、公務員試験でもよく出題されています。

この手の高低差を求める問題は、公務員試験でもよく出題されています。

ちなみに、水準測量の知識は公務員になってからも使うので、今のうちに覚えちゃいましょう!

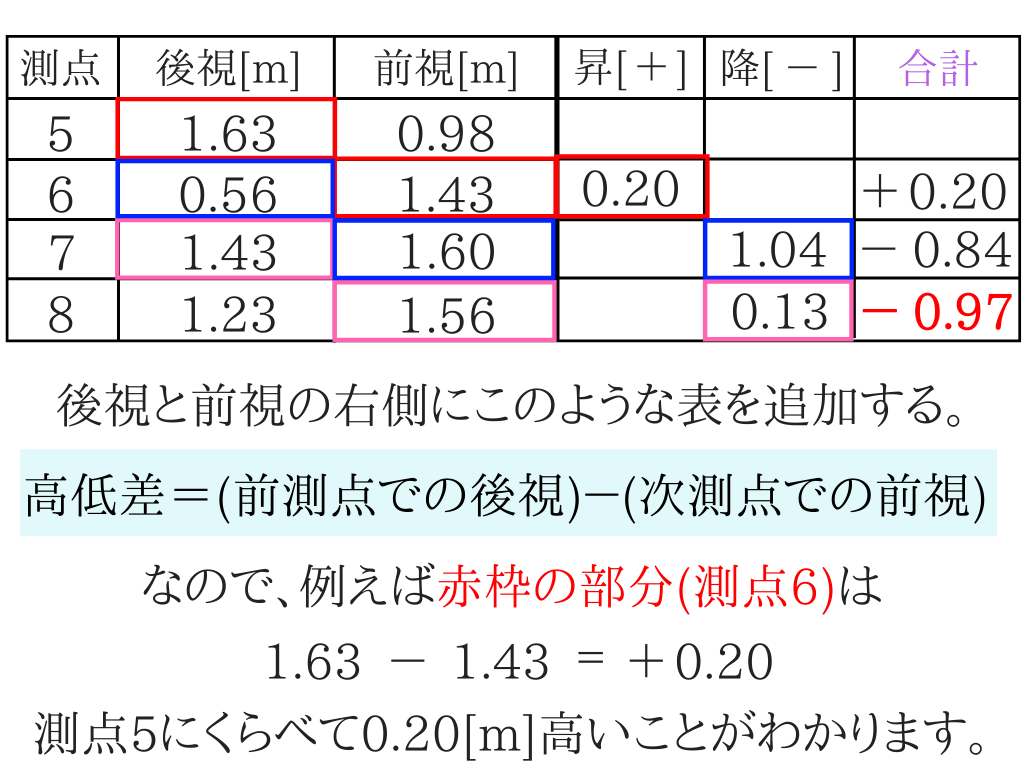

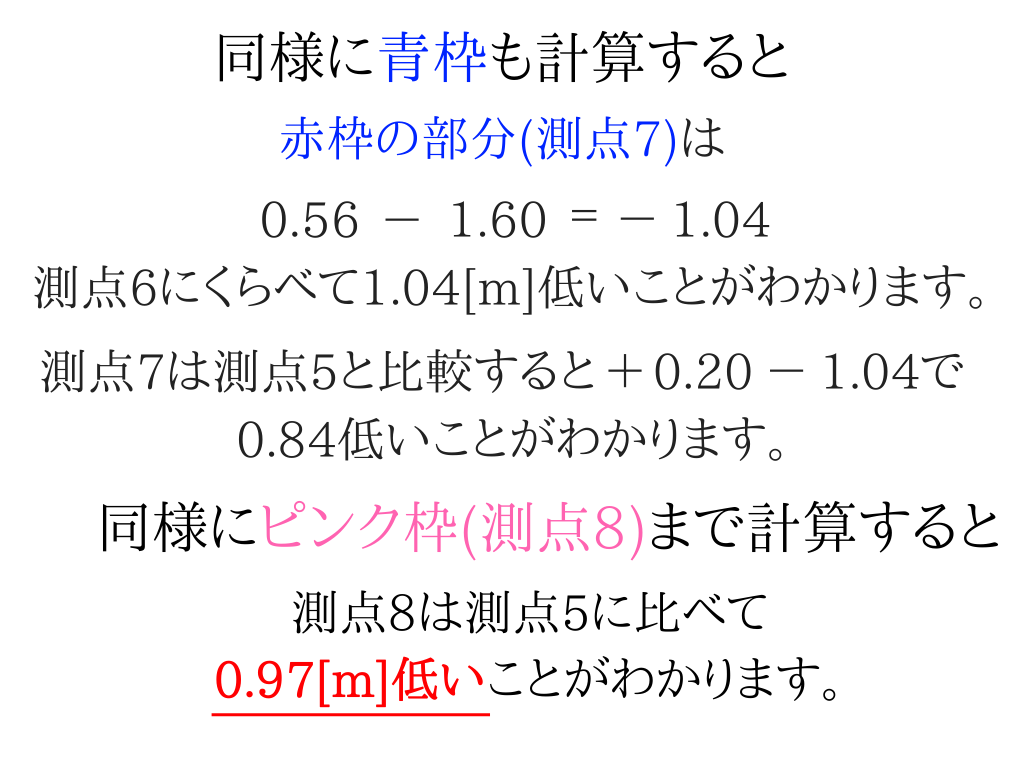

【水準測量】高低差を求めよ!

高低差=(前測点での後視)-(次測点での前視) です。

そして、後視と前視の表の右側に+と-の表を追加しましょう!

表の合計のところが測点5に対する高低差を表しています。

表の合計のところが測点5に対する高低差を表しています。

【公務員試験の測量】水準測量のイメージ図

水準測量のイメージを作ってみました!

この図を見れば簡単に理解できると思います!

その代わり初めてこの問題を見た時は絶対解けないですけどね!

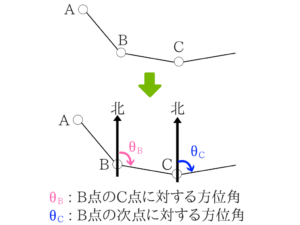

【公務員試験の測量】トラバース測量 方位角

最後にトラバース測量の方位角の問題について説明していきます。

方位角とは、原点(A点やB点など)に北方向の線を書いたときの時計回りの角度のことです。

そして北方向の線は”平行”というのがポイントです。

まずはこのポイントを図で説明ていきます。

考え方の基礎という感じですね。

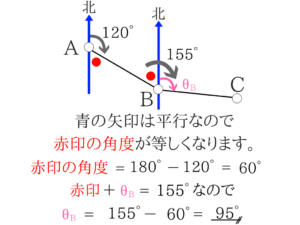

【トラバース測量】考え方

トラバース測量の結果はこのように(↓)考えてください。 例えばBCの方位角を求めよ。という問題があった場合、θBが求める角度となります。

例えばBCの方位角を求めよ。という問題があった場合、θBが求める角度となります。

基礎はコレだけです!

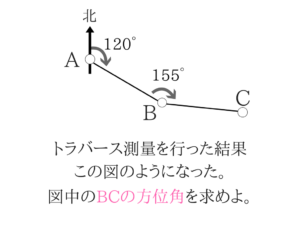

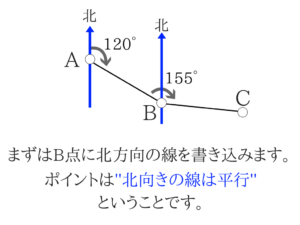

【トラバース測量】実際の問題を解いてみよう!

実際に出題された問題を1問解いてみます。 先ほどポイントで説明したθBの部分の角度の大きさを求めるわけですね。

先ほどポイントで説明したθBの部分の角度の大きさを求めるわけですね。

【ポイント】北向きの線は並行!

【ポイント】赤丸部分は同じ角度!

求める角度がどこかをきちんと理解していれば簡単です!

求める角度がどこかをきちんと理解していれば簡単です!

方位角がどこを示しているのかを知っているか知っていないかだけで解けるか解けないかといった問題です。

これも知識問題ですね!

他の受験生と差がつくところだからちゃんと理解しておきましょう!

【他の受験生は↓の記事を見て効率よく対策しています!】

私が珍しく本気で解説しているから、上の記事はぜひチェックしてくれ!

ココまで勉強したら過去問に挑戦するのもアリです!

実際に出題されている問題を解説しています↓

![公務員のライト[試験情報データベース]](https://senseikoumuin.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-color-2.png)

私ももちろん『測量って何…?!』ってレベルからのスタートでしたが、「難しい問題はみんなわからないから捨てて、基礎的な問題は落とさないようにしよう」と思い少しだけ勉強しました。