「選択科目はココだけやればOK!」

公務員試験の土木職を受験する皆さん!

土木計画や都市計画って科目がたくさんありますが、どうやって対策すればいいんだって話ですよね?

そんな受験生の想いを叶える記事となってます!!!

では、さっそく教科書の隅から隅まで徹底的に重要度を解説していきたいと思います。

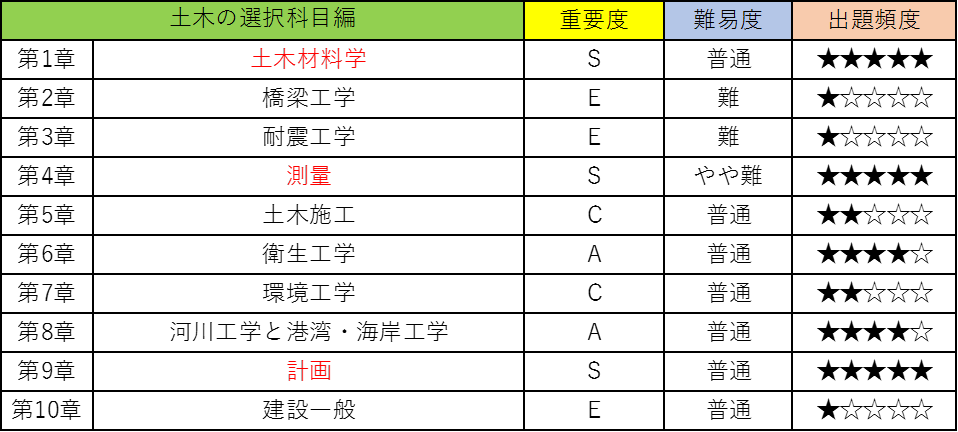

土木職公務員試験 専門問題と解答 [選択科目編]

![]() 3力以外の土木の科目(主に暗記系)を勉強できる教科書です。

3力以外の土木の科目(主に暗記系)を勉強できる教科書です。

今回は「選択土木編」です。

他の科目の説明ページはこちらを見てみてくださいね。

- 【構造力学】重要度と出題頻度を紹介!

- 【水理学】重要度と出題頻度を紹介!

- 【土質力学】重要度と出題頻度を紹介!

【土木の専門模試スタート💡】

リリースキャンペーンということで

通常価格5000円のところ、今だけ2000円という超破格のお値段で提供させて頂きます✨

実際の問題(過去問)を見る機会も少ないと思いますので、模擬試験で本番の問題を解くことができるだけでも受ける価値はあると思います☺👍

地方上級の実際の問題(とある1年の過去問)を題材として、専門の模擬試験を実施させていただきます。

- 問題数:40問

- 時間:2時間

- レベル:地方上級(大卒程度)

問題と解説のPDFをお配りするだけでなく、動画で40問をフル解説いたします。

目次

- 1 【公務員試験】選択土木をさらに効率よく勉強したい人

- 2 【公務員試験】土木材料学 鋼材:重要度A

- 3 【公務員試験】土木材料学 コンクリート:重要度S

- 4 【公務員試験】土木材料学 アスファルト:重要度B

- 5 【公務員試験】橋梁工学:重要度E

- 6 【公務員試験】耐震工学:重要度E

- 7 【公務員試験】測量:重要度S

- 8 【公務員試験】土木施工:重要度C

- 9 【公務員試験】衛生工学:重要度A

- 10 【公務員試験】環境工学:重要度C

- 11 【公務員試験】河川工学:重要度A

- 12 【公務員試験】港湾・海岸工学:重要度C

- 13 【公務員試験】クリティカルパスと線形計画法:重要度C

- 14 【公務員試験】交通計画:重要度A

- 15 【公務員試験】都市計画:重要度S

- 16 【公務員試験】建設一般:重要度E

【公務員試験】選択土木をさらに効率よく勉強したい人

選択科目の土木って勉強してもきりがありません。

この参考書は上記の科目の中から重要なところや公務員試験で出題されやすいところをまとめたものになります。

【選択科目】オススメの勉強法は?

選択土木の勉強方法としては、実際の過去問を解いてみてその答えを覚えるのが一番だと思います。

出題されやすい部分は同じような問題の使いまわしですし、問われやすいポイントもある程度決まっています。

【選択科目】特に重要なテーマは?

- 土木材料学

- 測量

- 衛生工学

- 河川・港湾工学

- 土木・都市計画

特に重要なのは上記の科目たちですね。

ただ、これらの科目の中でも出題頻度が高いところや、全く出題されていないところがあるので、今からテーマごとに重要度を解説していきたいと思います!

【選択科目】国家総合職の問題は解いた方がいい?

選択土木も基本的には国家公務員Ⅱ種の問題だけ理解しておけばOKです。

衛生工学などは国家公務員Ⅰ種の問題も参考になるのでやってもいいかもしれません。

了解!出題頻度が高いところや覚えたほうがいいところなどを解説していきますね!

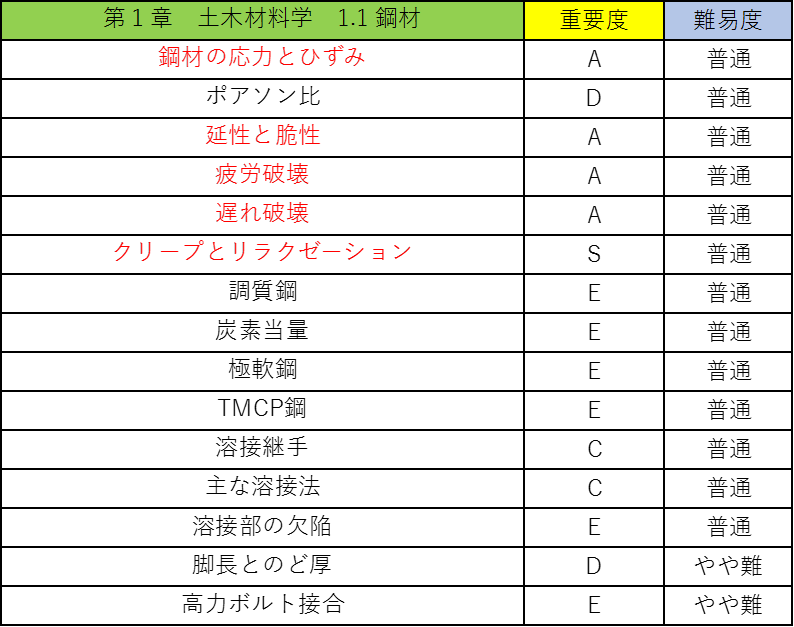

【公務員試験】土木材料学 鋼材:重要度A

出題頻度が高いところを赤字で示してあります。

赤字のところだけ勉強しておけばOKです。

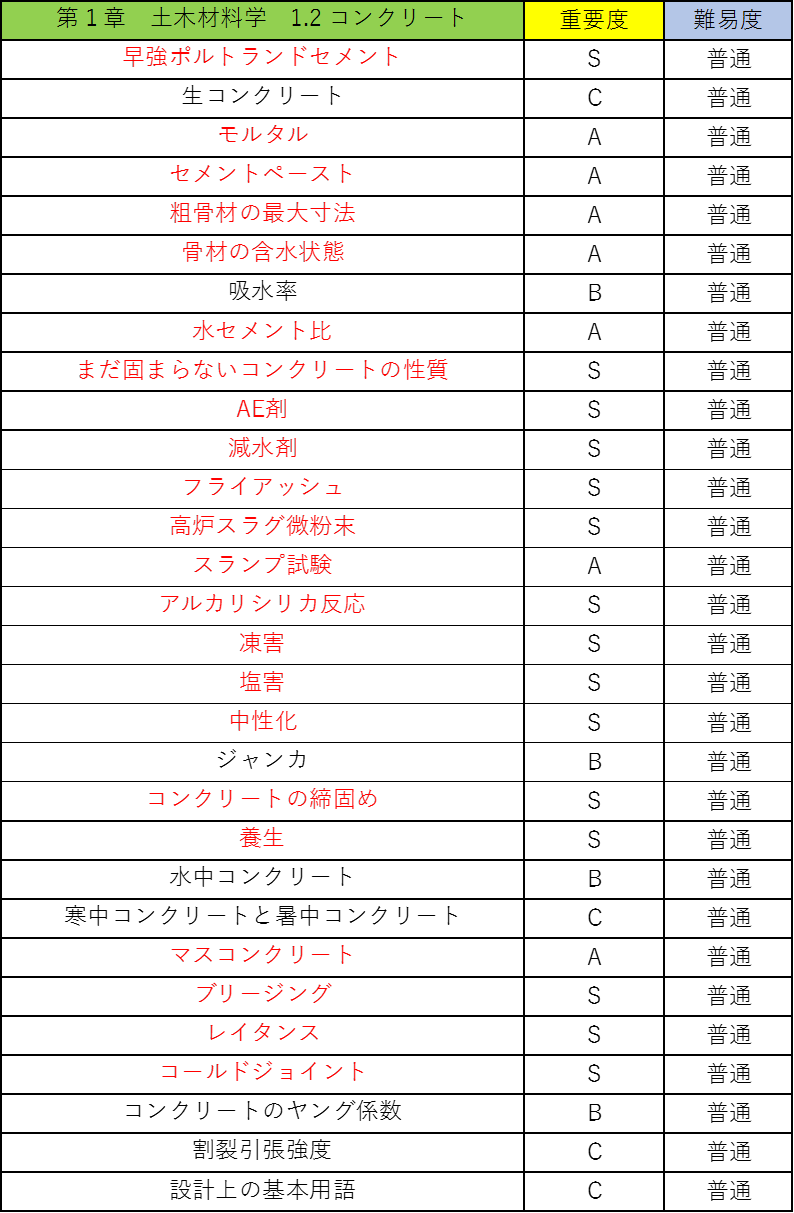

【公務員試験】土木材料学 コンクリート:重要度S

コンクリートの問題は超頻出です!

すべて勉強するイメージでいいと思います。

問題も簡単なものが多いので勉強して確実に点につなげたいですね。

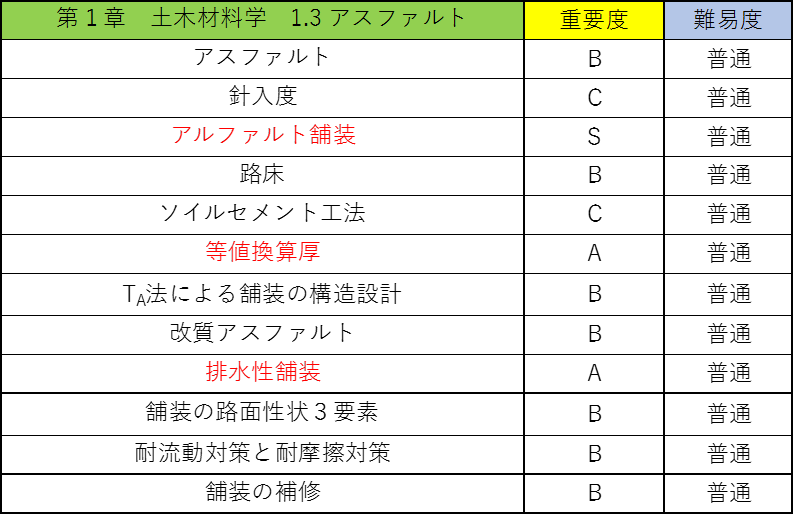

【公務員試験】土木材料学 アスファルト:重要度B

国家一般職ではそんなに出題されていませんが、地方上級ではそこそこ出題されています。

勉強するページ数も少ないので、やっておいた方がよいでしょう。

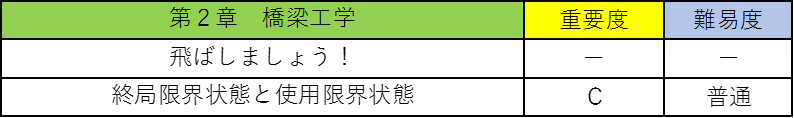

【公務員試験】橋梁工学:重要度E

飛ばしましょう。

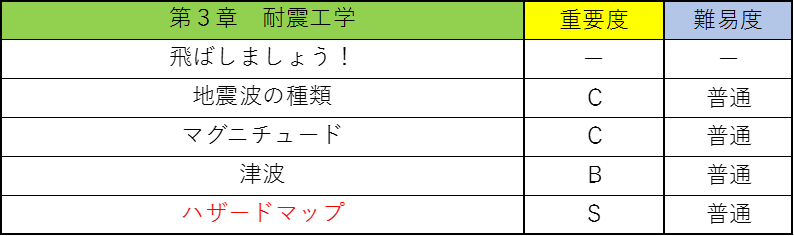

【公務員試験】耐震工学:重要度E

時間があるときに簡単に読んでおく程度でよいでしょう。

難しい項目はすべて飛ばしてOKです。

特にハザードマップは重要です。

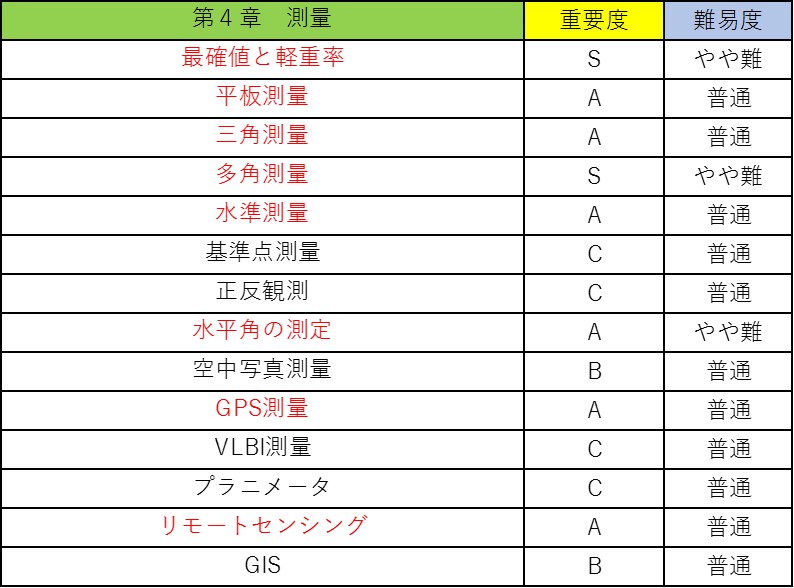

【公務員試験】測量:重要度S

国家一般職でも地方上級(A日程)でも1~2問の出題が確定しています。

少し計算もありますが、難易度は高くないので、絶対に勉強して抑えておいたほうがいいでしょう。

そのほかにも「点高法」という地盤高の問題もよく出題されていますので、以下のページで解説しています!

こちらのページを見ればきっと皆さんも1~2点が取れるようになると思います!

測量は人に教えてもらうと簡単に理解できます!

このブログ内で初心者向けに解説してますので、よかったらぞうぞ(^^)

【測量】コレだけやっとけば点が取れる!

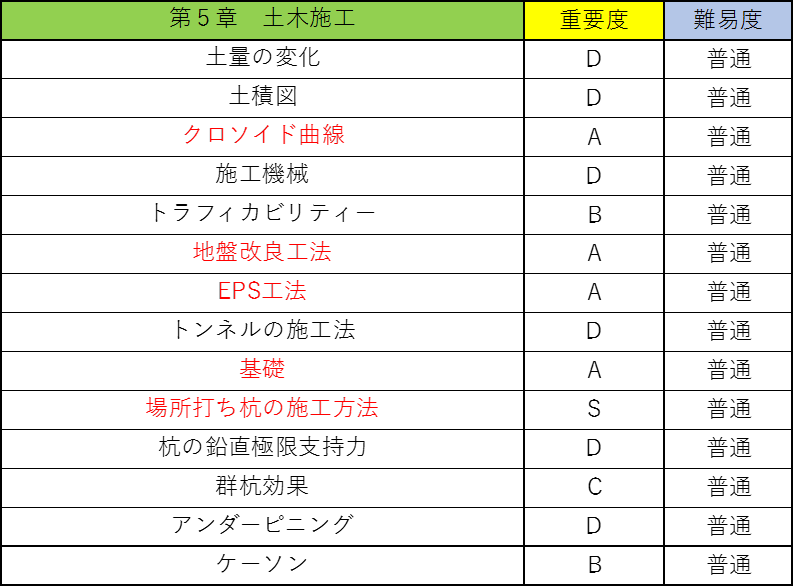

【公務員試験】土木施工:重要度C

クロソイド曲線、それに基礎と場所打ち杭の施工方法のところがよく出題されているので、覚えておいた方がいいですね。

余裕がある人は地盤改良法を覚えておきましょう。

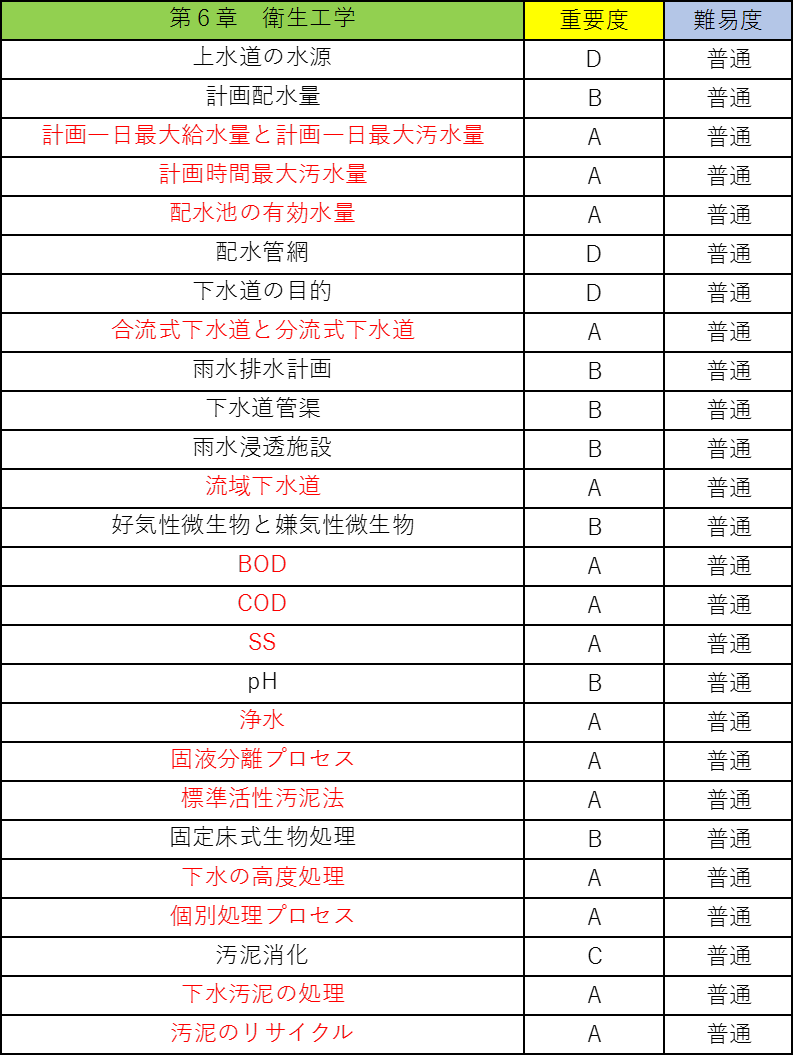

【公務員試験】衛生工学:重要度A

衛生工学からの出題も多いです。

勉強量は多いですが、暗記系の科目なので覚えておくことをおすすめします。

衛生工学で良く出題されているテーマまとめ

衛生工学で、とくによく出題されているところは↓です

- 計画一日最大給水量などのところ

- 合流式下水道と分流式下水道

- 下水道管渠

- 流域下水道

- 固液分離プロセス

- 標準活性汚泥法

- 下水の高度処理

最低でもこれらは勉強しておきたいですね。

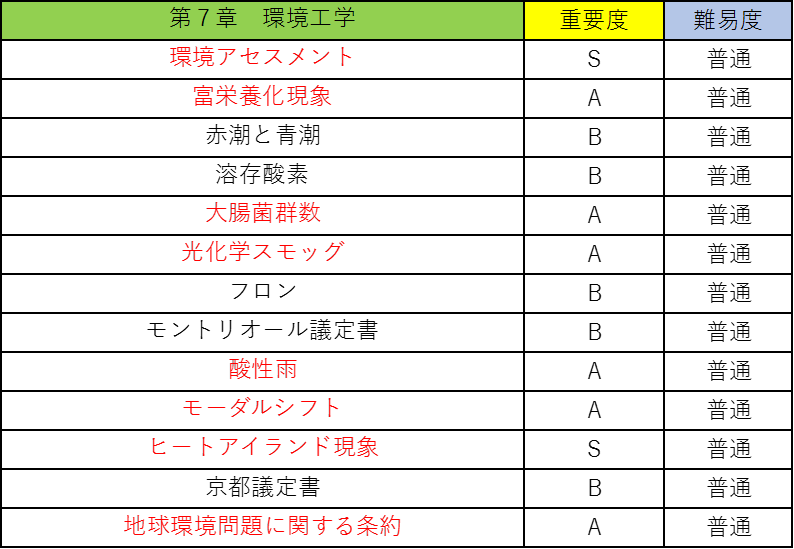

【公務員試験】環境工学:重要度C

重要度が高いところだけ示してあります。

環境アセスメントのところは勉強しておきましょう。

二酸化炭素などに関する問題がでる場合もあります。

親しみやすい分野ではあるので、時間があるときに軽く読んでおくといいでしょう。

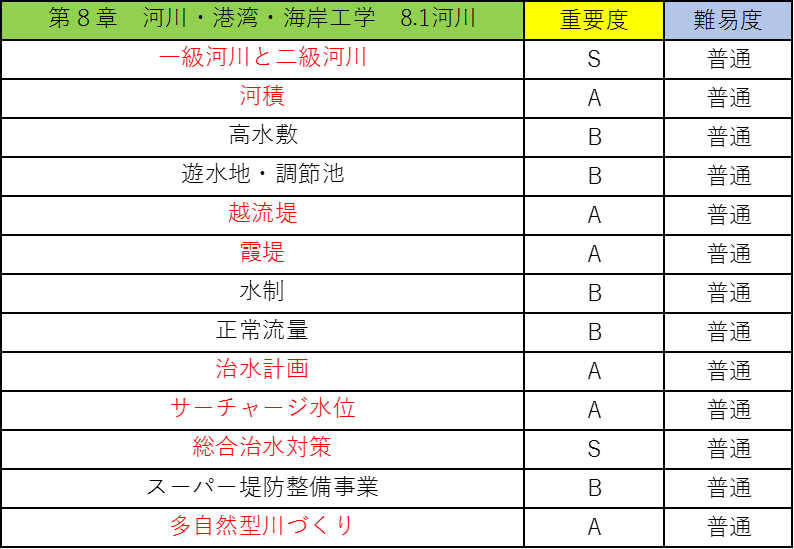

【公務員試験】河川工学:重要度A

河川工学からの出題も多いので、勉強しておいたほうがいいです。

重要度がB以上のところをすべて勉強しましょう。

今後、公務員になっても河川の知識は使いまくるので、今のうちに勉強しておいてください(^^)

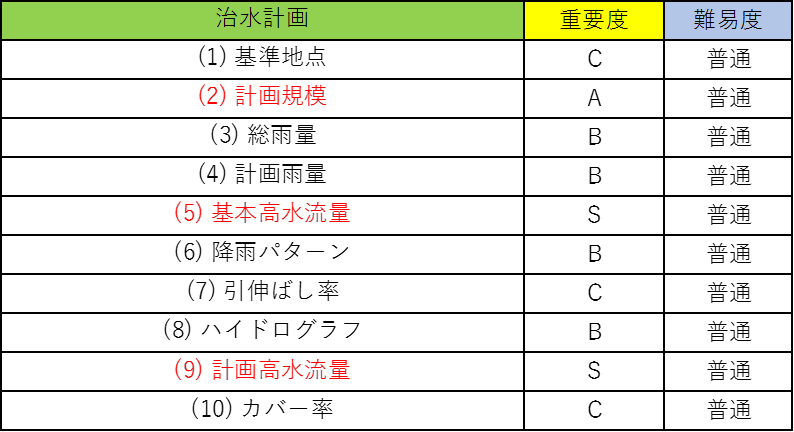

【河川工学】治水計画の重要度

治水計画の中でも重要度が異なるので表で紹介します。

治水計画は赤字のところがよく出題されているので勉強しましょう。

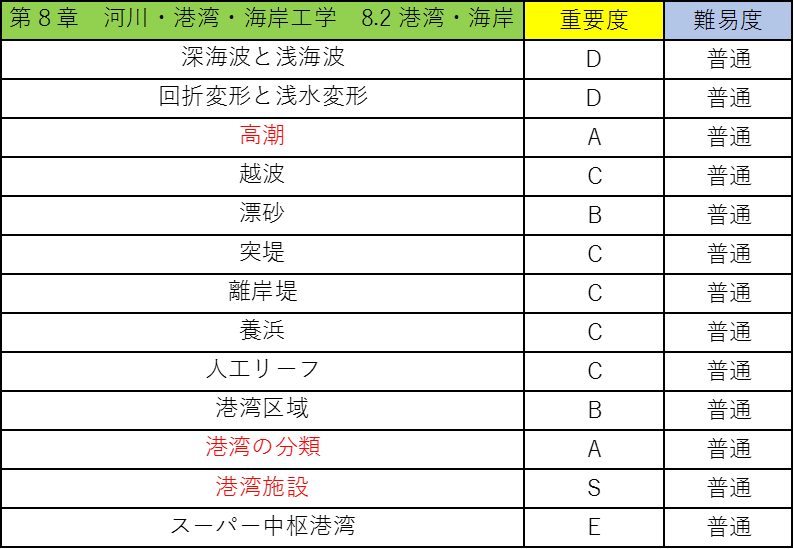

【公務員試験】港湾・海岸工学:重要度C

港湾・海岸系の出題はそんなに多くありません。

港湾の分類と港湾施設はおさえておきましょう。

それ以外はとばしてOKのレベルです。

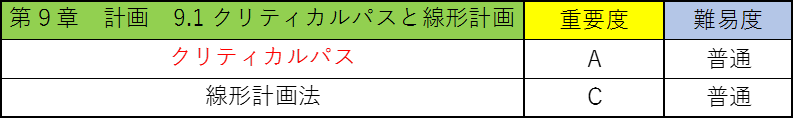

【公務員試験】クリティカルパスと線形計画法:重要度C

簡単なので一応勉強しておくとよいでしょう。

基礎的な知識だけ知っていればOKです。

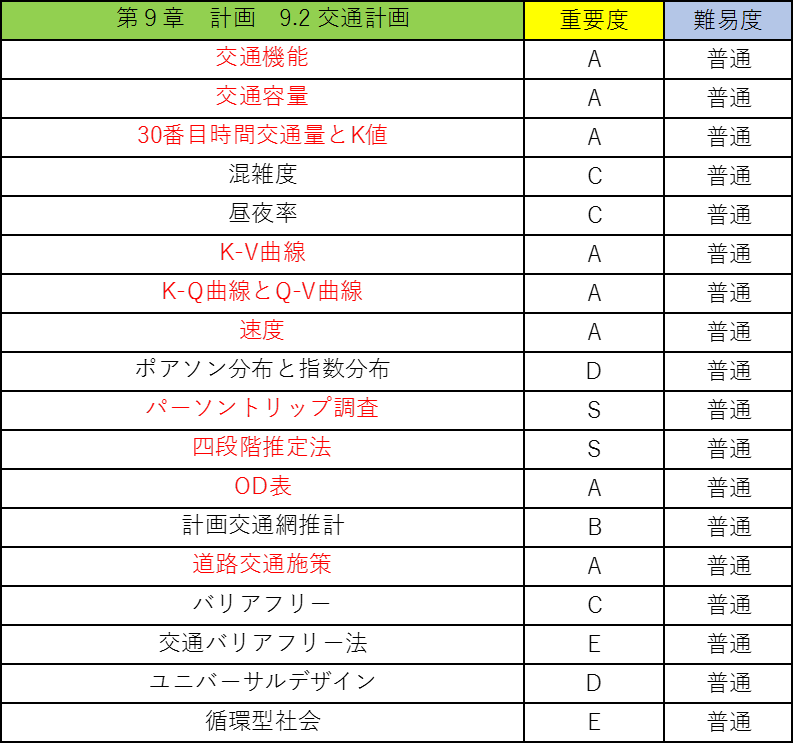

【公務員試験】交通計画:重要度A

この表の赤字のところは勉強しておきましょう!

出題もそこそこあります。

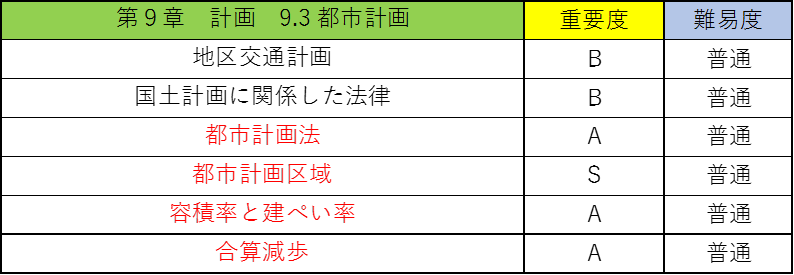

【公務員試験】都市計画:重要度S

都市計画は超頻出科目です。

国家一般職では1問、地方上級では2問出題されています。

細かいところまで勉強して、確実に点がとれるように勉強しましょう!

勉強方法としては、実際の過去問をできるだけたくさん解いて、その答えを覚えるという感じが良いと思います。

【公務員試験】建設一般:重要度E

試験でこの範囲から出題されることは稀です。

飛ばしましょう!

他の科目の説明ページはこちらを見てみてくださいね。

![公務員のライト[試験情報データベース]](https://senseikoumuin.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-color-2.png)