地上の専門土木!

勉強方法や対策手順、重要度、コスパを徹底解説!

コロナの影響もあって、公務員志望者が増えてくれていますよね!(皆はありがたくないかもしれないけど…)

そんな中でも私は特に【土木公務員】志望の方を応援しています!

でも、市役所や県庁など、地方公務員の土木職員として活躍したいと思ったらまず勉強しなければいけないですよね!

そこで、今回は地方公務員の土木の専門科目について、勉強方法や科目ごと重要度等を徹底解説していけたらと思っています。

土木公務員って転職者にもオススメの試験だしね!

勉強は効率よくやらなきゃダメじゃぞ。ほっほ。

土木の専門科目は誰かに教えてもらうと超簡単に見えると思いますので、興味がある方はチェックしてみて下さい☺

(地方の過去問も扱っております)

土木の速習講座のパンフレット&★過去の頻出テーマはこちらになります❕❕

目次

【地方上級・土木職】専門試験の出題科目をチェックしてみよう!

市役所などの地方上級試験では、一般的にこのような内訳で問題が出題されます。

出題科目や出題数も市役所によって違うので、今一度確認しなおしてみてくださいね!

(内訳が記載されていない自治体も多くあります。その際は上の図を参考にしてみてください。)

【土木の専門科目】重要度・コスパを紹介!

- 【重要度MAX】

⇒3力(構造・応用力学、水理学、土質力学) - 【重要度高】

⇒工学の基礎(数学・物理) - 【重要】

⇒測量 - 【普通】

⇒その他の選択科目(暗記系)

それぞれ、簡単に重要度やコスパを紹介したいと思います。

3力(構造・応用力学、水理学、土質力学)

やっぱり土木公務員になりたいなら構造力学、水理学、土質力学を勉強しないわけにはいきませんよね!

合計で16問出題される、専門試験の中心科目です!

工学の基礎(数学・物理)

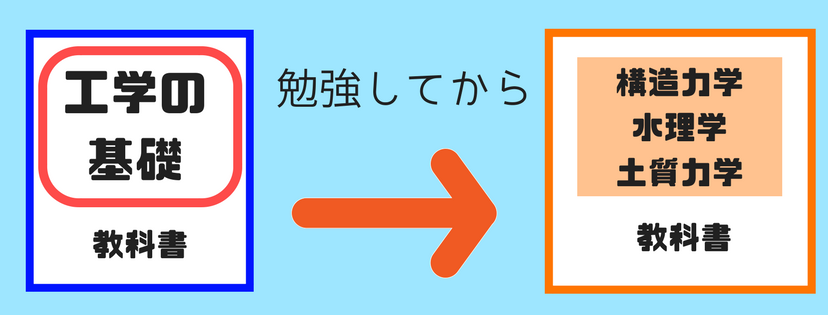

工学の基礎は、先ほど紹介した3力(構造・応用力学、水理学、土質力学)の基盤となる科目ですよね!

3力というのは、基本的に【物理】がベースになっていますから、特に物理の知識は重要度が高いです!

一般的なA日程の試験だと10問、B日程だと2問しか出題されませんが、きちんと勉強しておいた方がいいと私は思います!

測量

測量というと、どんなものか皆さんイメージできるでしょうか?

きっと土木を専攻されている方は分かると思いますが、何が何だかわからない人も多いと思います。

ただ、公務員試験で出題される測量の問題は簡単です!

⇒ちょっと勉強するだけで得点に結びつきやすいので、コスパはめちゃくちゃ良いと思います。

別ページで解説しているから、気軽にチェックしてみてね!

その他の選択科目(暗記系)

都市計画や土木計画等の知識系の科目。

⇒実際に土木公務員になってから必要な知識が専門試験の後半部分で問われます。

面接対策にもなるので、そういう意味ではコスパは悪くないかもしれませんが、いかんせん対策しづらい、、、

暗記系(覚えるだけ)なので、基本的には後回しでいいかなと思います。

補足:土木計画や都市計画について

受験生からよく相談をいただくのが、「土木計画と都市計画の内容」についてです。

⇒【受験案内の出題科目】の欄で土木計画の中に都市計画が含まれていたり、土木計画と都市計画がわかれていたりしますが、変に内訳を意識する必要はないです。

例えば、河川工学や衛生工学等の科目を「土木計画」と呼ぶか「都市計画」と呼ぶかといった違いだけなので、基本的には広く浅く勉強することが大切かなと思います。

【地方公務員の筆記】基本的に専門+人物重視!

筆記試験は教養より専門が重要視されていますが、最近の市役所等の試験は人物重視ですから、筆記よりは面接や小論文等の人物試験が重要視されています。

専門試験のみで受験できる自治体も増えている

そこで、受験しやすくするため、教養試験を無くしたり、簡易化したりして

専門試験の勉強を重点的に行えばいいというパターンの市役所等が増えています。

専門試験のみで受験できる自治体も増えている

また、仮に県庁を受けるとして、こちらは基本的に教養試験と専門試験、どちらもあると思いますが、専門試験の配点が教養試験の1.5~2倍と、専門の方が配点が高い場合が多いです。

(例⇒教養:専門試験=100:200等)

特に専門試験の勉強を頑張ろう!

要は筆記試験対策は専門試験の勉強を頑張ろうってことで、それ以上に面接対策頑張ろうよってことです!

配点の大きい専門試験で点が取れれば、他の人より有利な立場に立てるということですから、単純に教養の勉強よりも専門の勉強をたくさんした方が合格できる可能性は上がるということですね。

【地方上級・土木職】専門試験のおススメ教科書

オススメの参考書は別ページで解説していますが、この記事でも簡単に紹介しておきますね!

土木職公務員試験 専門問題と解答[必修科目編] 重要度★★★★★

![]() 構造力学・水理学・土質力学、いわゆる3力の基礎がこの1冊ですべて身につきます。

構造力学・水理学・土質力学、いわゆる3力の基礎がこの1冊ですべて身につきます。

この教科書を買わないわけにはいきません。

教科書という方がイメージしやすいかもしれません。

![]() 3力以外の土木の出題分野がまとめてある教科書、余裕がある人は買いましょう。

3力以外の土木の出題分野がまとめてある教科書、余裕がある人は買いましょう。

土木職公務員試験 専門問題と解答[選択科目編] 重要度★★★☆☆

材料・施工、都市計画、土木計画、測量を勉強するために必要です。

公務員試験 技術系 <最新>過去問 土木 重要度★★★★★

![]() 実際の公務員試験の土木系の科目の過去問になります。

実際の公務員試験の土木系の科目の過去問になります。

問題演習用として使えますし、何より実際の問題(過去問)が大事なので、買わないわけにはいきません。

【地方上級・土木職】専門試験の対策手順を紹介!

では、これから土木の勉強方法について紹介していきます!

まず一番初めに言っておきたいのが、

工学の基礎(主に物理)を勉強してから専門科目の勉強にうつろう!ということです!

土木の専門科目は基礎(物理)の理解が大事!

物理系の科目というのは特に基礎部分の理解がめちゃくちゃ重要だと思います。

理解速度が全然違ってくる!

基礎が理解できていないままいきなり構造力学等に取りかかると、つまづいてしまうことも多いですし、何より理解速度が遅くなってしまいます。

逆に基礎が理解できていると構造力学等の難しい問題も、スムーズに理解できちゃうことが多いです!

教養用の物理対策からはじめるのもアリ!

そこで、「スーパー過去問ゼミ 自然科学編」等の参考書を使って、教養用の物理対策からはじめるのはかなりおススメです!

もちろん、高校で物理を勉強していた方等は【工学の基礎】からはじめてもOKです!

(私は物理は初学でしたが、工学の基礎から入りました)

じゃあ俺は物理の勉強からはじめるとするよ!

【地方上級の土木職】専門科目の勉強方法を紹介!

- 【インプット】

⇒参考書を使って、必要な知識や考え方、問題内容を勉強する! - 【アウトプット】

⇒過去問等を使って、自分で問題にチャレンジしてみる。復習も大事に。 - 【直前対策】

⇒受験先の過去問を解いて、本番に備える!

ザックリ対策手順を紹介すると、上記のような流れがベストだと思います。

【土木科目の対策手順①】インプット

先ほど紹介した【土木職公務員試験 専門問題と解答[必修科目編]】等を使ってまずは問題内容の把握したり、解き方や考え方を身につけないといけないと思います。

特に公務員試験の問題は出題テーマがある程度決まっているわけですから、テーマごとに必要な公式や解法を覚えて(用意して)おかなければいけないですよね。

最悪、国家総合職レベルの問題は飛ばしてOKです!

地方上級と国家一般職レベルの問題は理解するようにしましょう!

【土木科目の対策手順②】アウトプット

ある程度参考書をまわして、基礎が身についてきたなと思ったらどんどんアウトプット中心の勉強に移ってほしいなと思います。

新しい問題(過去問)に挑戦したり、模試にチャレンジしたりして、

吸収した知識がどれだけ使いこなせるか把握しておかなければいけませんよね!

復習の際は、自分には参考書のどんな知識や公式、考え方が足りていなかったのかきちんと反省することが大事だと思います。

【土木科目の対策手順③】直前対策

インプット⇒アウトプットときて、過去問演習を中心に勉強を頑張ると思います。

そんな中で、受験先ごとにも出題数や出題形式に癖や傾向があるわけですから、直前期は地方公務員用の過去問演習を中心に行っていきたいですよね!

【地方上級・土木職】専門試験の勉強方法を紹介!

- 【教科書の基礎部分の説明を読む】

⇒基礎知識や公式の使い方、文字の意味等を説明してくれているページがあるので、まずはこれを読んで問題を解くために必要な知識や公式の使い方を勉強してみて下さい。 - 【問題にチャレンジしてみる】

⇒次は例題・演習問題等のやさし目の問題に挑戦してみます。その問題をとりあえず①で学んだ知識を駆使して自力で解けないか考えてみます。全く解けないようであればすぐに解説見てOKです。 - 【復習を大事に!】

⇒基本的には解けないことの方が多いと思います。そこで、解説を見て、その問題を解くためにはどういう知識が必要だったのか、どんな考え方で解けばよかったのか等の反省を大事にしてみて下さい。 - 【必要だった公式・考え方をメモする】

⇒問題が理解できない時は、とりあえず解法パターンや着目点について考えてみて下さい。③や④の反省の際は、必要だった公式や使い方、ポイント等をきちんとノートにメモしてまとめておくことが大事だと思います。 - 【次の問題に進む】

⇒例題だけでなく練習問題等にも挑戦しながら①~④の行程を繰り返していきます。きっと2周3周しているうちに、反省しなければいけない部分が減っていくと思います。ある程度自力で解けるようになってきたと思ったら次のSTEPに進みます。 - 【★新しい問題に挑戦してみる】

⇒アウトプット中心の勉強スタイルに切り替えていきます。実際の過去問やまだ解いたことが無い問題に挑戦して、①~⑤の行程で身についた知識が使えるのかどうか、試してみます。本当に基礎的な部分まで理解できているようだと自力である程度問題が解けると思います。 - 【★新たな問題を解いたら復習を大事に】

⇒③④の行程と同じです。解けなったら足りない部分を改善するために反省しないといけません。参考書のどの部分の知識や考え方が自分に足りなかったのか復習してみて下さい。きちんと基礎を身に付ければ本番で新しい問題を見ても柔軟に対応できるようになると思います。 - 【直前対策】

⇒地方公務員の問題に合わせて、最終調整をしていきたい!暗記系の問題も出るので、この辺りも総復習しておきましょう!

※この勉強方法はあくまで私の意見(一例)です!

土木の専門科目を勉強するために、効率が良いと思うオススメの勉強方法がコレです。

ちなみに、暗記系の科目(土木計画や都市計画等)は、アウトプットから入ってもOKだと思います。

⇒実際に出題されている問題と、その解説を参考資料にしてそのまま覚えちゃうと言った感じですね。

【地方上級の土木職】効率の良い専門の勉強方法・攻略ポイント

- 【合格ボーダー点を意識】

⇒公務員試験は満点を取る試験では無い!難しすぎる問題は理解しなくてもOK! - 【誰かに教えてもらう】

⇒物理系の科目は誰かにポイントを教えてもらうと一気に理解難易度が低下します!

攻略ポイントは非常に重要なので、それぞれ紹介しますね!

①合格ボーダー点を把握しよう!

自治体ごとに合格ボーダー点は違いますが、県庁等のレベルが高い試験でも教養専門で4~5割前後、小さな市役所等では3割~4前後が合格ボーダー点になっていることが多いです。

⇒実は土木職は合格ボーダー点がめちゃくちゃ低いんですね!

⇒本当に国家総合職等のレベルの高い問題は理解する必要がないので、基礎問題を大事にしていきましょう!

②誰かに教えてもらうと理解難易度激減!

3力って非常に難しい!

難しいけど…実は”誰かに教えてもらうと超簡単”だったりします!

受験生の皆様のために一生懸命解説ページを作りましたので、ブックマークは必須だと思います(笑)

[topic color=”pink” title=”【土木の人気記事】“]- 【構造力学】覚える公式はコレだけ!教科書を画像付きでわかりやすく解説!

- 【水理学】覚える公式はコレだけ!教科書を画像付きでわかりやすく解説!

- 【土質力学】覚える公式はコレだけ!教科書を画像付きでわかりやすく解説!

テーマごとにポイントを解説しているだけでなく、出題頻度をもとにして重要度も紹介していますので、皆さんの勉強効率が間違いなく上がる記事だと思います。

これなら俺にもできそうだよせんせい!

独学で合格を目指す人を本気で応援しているからね!

【地方上級の土木職】できなくても焦らなくていい!

⇒はじめは意味不明で焦りましたが、正しい勉強を積み重ねていれば絶対に合格レベルにまで到達できると思います!

【補足①】公務員試験は基礎的な問題が多い

構造力学や水理学、土質力学などと、物理系の科目は名前を見ただけで頭が痛くなると思います。

いくら技術職とはいえ、公務員という職業にはバランス力も求められいるので、

実は公務員試験に出題されている問題は基本的な問題が多いんですね!

3問中2問基礎問が出題される、

といったイメージでいいと思います。

【補足②】物理系の科目は初めて見た時に解けない?

そんな基本的な問題にもかかわらず、出来なくて心が折れそうになることもよくあると思いますが、安心してください。

どんなエリートでも基本的には初めて見たときには絶対解けないです。

物理という科目、初めて見た時はものすごく難しい問題だと思っても、★答えや考え方を知ってから同じ問題を解くとスラスラ解けちゃうことが多いです!

公務員試験では過去問と同じような問題が本番で出題されますから、『解法パターン』を覚えておけばOKということです。

そこで、皆さんは焦らずに自分のペースでコツコツ勉強していってほしいなと思います。

【土木編】地方上級の専門試験の足切りって何点?

自治体ごとに様々ですが

一般的に満点の3~4割が足切りラインに設定されていることが多いです!

⇒この基準点未満の点数を取ってしまうと一発不合格です。

自治体ごとに足切りラインは異なるのですが、多くの自治体が足切り点を40点⇒12点未満としています。(30点満点なら9点未満)

また、自治体によっては平均点の4割以下等と決められている場合もあります。

※足切りラインは毎年違ったりもします。

土木職は【足切り点=ボーダー点】になっていることも多い!

土木職の場合は、【足切り点=ボーダー点】となっている場合が多いです!

要は40問中12点未満が足切りだったとすると、12点取っていればギリギリ合格ということですね!

5択の試験で3割が足切りというのも面白いですよね…(笑)

面接が大事だから、面接対策頑張ろう!

何が言いたいのかというと、

『勉強ももちろん大事だけど、それ以上に面接が大事だから面接対策に力を入れていこう』ってことです!

とりあえず目標は最低5割でいきましょう!

専門試験は5割取れれば合格圏内だと思ってください!

基本的には5割取れてて落ちることの方が珍しいです。

(※もちろん、筆記倍率が高くなりそうな自治体は、ある程度筆記で点を取る必要があります)

ではこんなところで【地方公務員土木職の勉強方法】のページは終わりです!

地方公務員の過去問を解いて解説もしていますので、勉強の際に有効利用してみてください(^^)

チェックしたほうが損しなくて済むと思いますよ!

大きい声では言えませんが、問題を使いまわしてることもありますからね。

[topic color=”blue” title=”関連記事“] [/topic]

![公務員のライト[試験情報データベース]](https://senseikoumuin.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-color-2.png)

俺、今まで物理すら勉強したことないから、初心者向けで頼むぞ!