こんにちは😊公務員のライトです!

Follow @koumuinright7

今回は、【財務専門官:経済学】について、紹介していきます。

目次

- 1 【財務専門官】経済学の出題数

- 2 【財務専門官】経済学の過去問を見てみよう!

- 3 【財務専門官】経済学の出題傾向

- 4 【財務専門官】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.1 【価格弾力性】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.2 【消費者の効用最大化】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.3 【特殊な効用関数】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.4 【企業の利潤最大化】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.5 【長期の企業行動】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.6 【独占市場】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.7 【複占市場】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.8 【ゲーム】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.9 【貿易政策】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 4.10 【課税の影響】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 5 【財務専門官】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

- 6 【財務専門官】経済学のオススメ講座

【財務専門官】経済学の出題数

※オススメは「◎、〇、△、✕」の4段階、勉強難易度は「★」の5段階です。

経済学・財政学・経済事情は合計は14問です。また、経済学の出題数は6問です。

そもそも経済学とは

- 市場の働き

- 家計の行動

- 企業の行動

- 不完全競争市場

- リスクの経済学とゲーム理論

- 公共経済学

- 国際貿易

- 国民経済計算

- 財市場の分析

- 貨幣市場の分析

- IS-LMモデル

- AD-ASモデル

- インフレと失業

- 国際マクロ経済学

- 経済成長

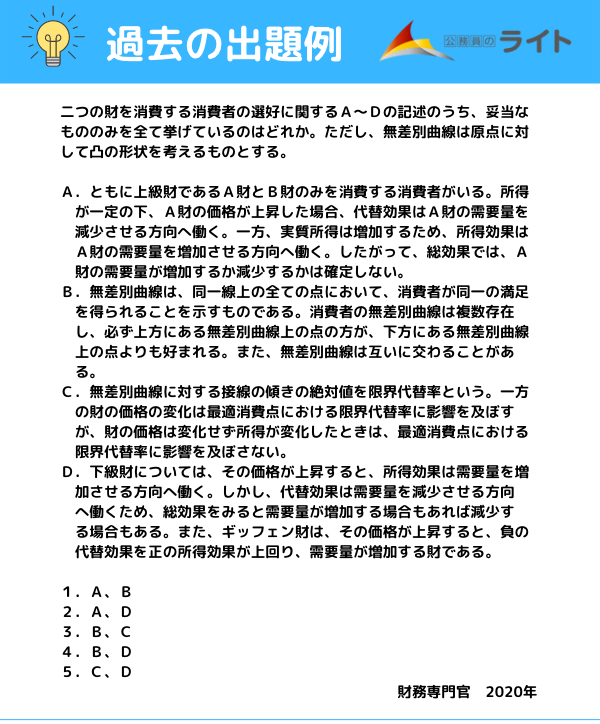

【財務専門官】経済学の過去問を見てみよう!

→答えは『5』です。

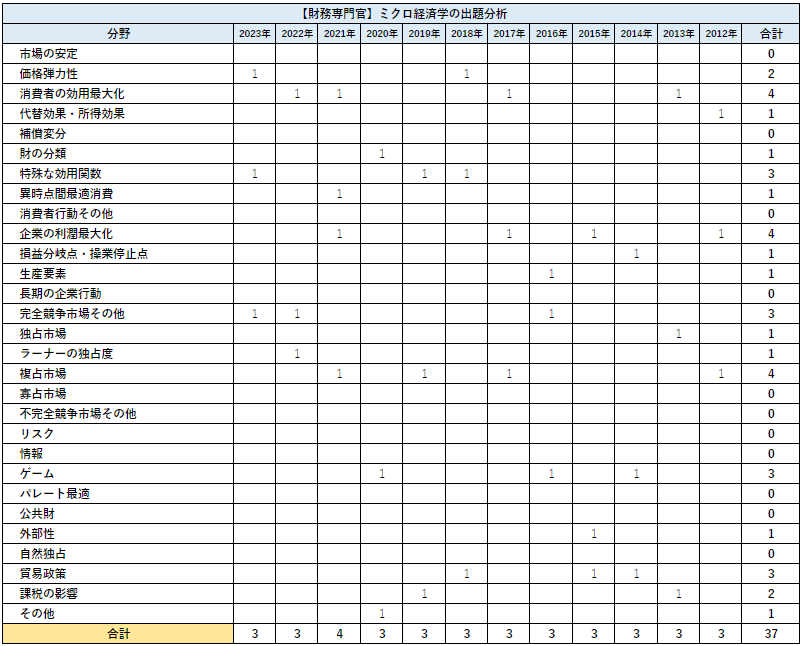

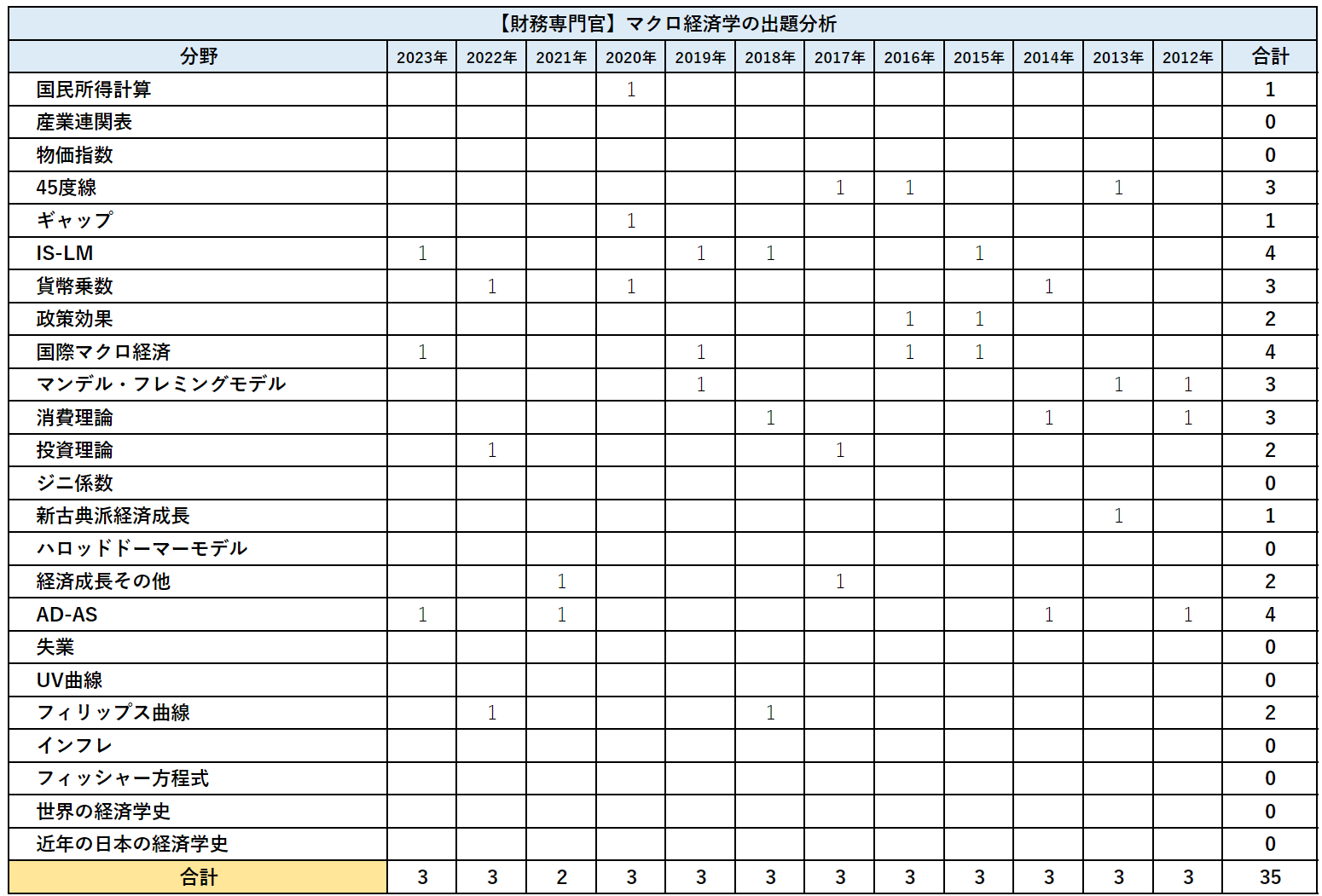

【財務専門官】経済学の出題傾向

ミクロ経済学の最も頻出の分野は「消費者の効用最大化」、「企業の利潤最大化」、「複占市場」です。その他にも「特殊な効用関数」は頻出の分野です。また、マクロ経済学の最も頻出な分野は「IS-LM」、「AD-AS」、「国際マクロ経済」です。その他にも「貨幣乗数」は頻出の分野です。

【財務専門官】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

【価格弾力性】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は需要の価格弾力性の計算がよく出題されますが、需要の所得弾力性が問われる場合もあります。

出題のされ方としては需要関数、または効用関数と価格の数値が与えられ、そこから計算する場合が多いです。計算自体は公式を使えば簡単に解けるものが殆どなので、正確に公式を暗記し適用することが重要です。

需要の価格弾力性や需要の所得弾力性の計算の区別が苦手な受験生は以下の方法で覚えてみましょう!

「AのB弾力性」→「Aの増加量/A÷Bの増加量/B」

【消費者の効用最大化】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は頻出テーマであり、特にコブ=ダグラス型の効用関数を使った問題が良く出題されます。

出題のされ方としては、コブ=ダグラス型の公式を使ってX財・Y財の最適消費量、その時の価格や所得の値を求めることが多いです。そのため、公式の暗記と適用の仕方はしっかりマスターしましょう。また、いずれかの財の価格を変化させ、変化前の効用水準を達成するために必要な所得を求める問題や、財に課税し効用水準の変化について問う問題も応用としてあるので準備をすると良いです!

【特殊な効用関数】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元では効用関数と労働供給や、所得と期待効用のテーマが頻出です。財務専門官以外では、労働基準監査官や2017年以前の特別区でもよく出題されました。

出題のされ方としては、効用関数と労働供給の場合は効用関数や賃金率、財の価格が与えられ、そこから効用を最大化する労働供給量を求める問題が多いです。この場合、効用関数がコブ=ダグラス型の場合は予算制約式と公式の利用、線形の場合は予算制約式を変形して効用関数に代入し労働量で微分して最大化を図ると上手くいくことが多いです。

所得と期待効用の場合は、2つ以上の選択肢が与えられてどのような条件なら選択肢Aを選ぶか、または、このような条件ならどの選択肢を取るかといった出題をされます。それぞれの選択肢の期待効用を的確に求めて、比較をしましょう。期待効用を求める際に、確率をかけ忘れることがあるので気を付けてくださいね!

【企業の利潤最大化】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官において以前頻出であり、近年また出題されています。特別区では超頻出であり、裁判所事務官でも頻出なテーマとなっています。

出題のされ方としては、総費用関数や平均費用関数から利潤を最大化する生産量や利潤を求める問題や、コブ=ダグラス型の生産関数から利潤最大化時の生産量や効用の値などを求める問題が多いです。前者の場合は「価格=限界費用」を解き、後者の場合はコブ=ダグラス型の利潤最大化条件を適用させましょう。特にコブ=ダグラス型の利潤最大化条件は導くのに時間がかかるので、しっかり覚えておくことをおススメします。計算力が必要なので、良く演習しておきましょう!

【長期の企業行動】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官では出題が殆どありませんが、国家一般職では超頻出であり、特別区でも出題されています。

長期均衡が比較的よく出題されます。

出題のされ方としては、企業の費用関数と市場の需要関数が与えられて長期均衡における企業数を求める場合と、企業費用関数が与えられて長期均衡価格を求める場合が多いです。長期均衡とは利潤がゼロ、すなわち損益分岐点の状態を指すので、まずは平均費用を微分して損益分岐点における生産量を求めましょう!

出題頻度は高くありませんが、企業の短期費用関数から長期費用関数を求める問題もあります。このような問題の場合、与えられた短期費用関数に資本設備の大きさkが入っています。この資本設備のサイズは短期においては固定的ですが長期においては可変的です。なので、短期費用関数をkで微分して0になる時のkを短期費用曲線に代入すると、長期費用曲線は求まります。

【独占市場】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官おいては出題頻度が高くありませんが、裁判所事務官や特別区では頻出となっています。また、「複占市場」にもつながるテーマです。

独占企業の利潤最大化や余剰の大きさについて良く問われます。

出題のされ方としては、費用関数と需要関数が与えられ、それらから利潤を最大化する時の

財の価格や生産量、利潤や余剰の大きさについて計算することが多いです。何を問われているのかに気を付けて、的確に解答することが大切です!

【複占市場】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は近年良く出題されており、クールノー競争に関する問題が多いです。ミクロ経済学全体で考えると頻出とは言えませんが、他の受験生と差をつけやすいテーマなので、しっかり取り組みましょう。

出題のされ方としては、企業1と企業2の費用関数と市場全体の需要関数が与えられ、そこからクールノー均衡における価格や企業それぞれの生産量を問われることが多いです。計算手順が少し複雑なので、よく確認しましょう!

また、応用として2つの企業をリーダーとフォロワーに分けて考えるシュタッケルベルグ均衡や、二つの企業でのカルテルも出題されることがあるので、それぞれの違いを理解したうえで用意しましょう。

【ゲーム】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は近年における財務専門官の出題頻度はそれほど高くないですが、国家一般職では頻出であり、労働基準監督官や裁判所事務官では比較的よく出題されます。利得表を用いた出題が殆どです。

出題のされ方としては、利得表が与えられて、それをみてナッシュ均衡やマックスミニ戦略、パレード最適や支配戦略均衡の判断をすることが多いです。囚人のジレンマについて問われることもあるので意味を確認しましょう。

判別自体は難しくないので、しっかりと対策して得点源にしたいですね!

【貿易政策】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は近年においてはあまり出題されませんが、以前は比較的よく出題されていました。再度出題されてもおかしくないので準備しましょう。

関税政策が最も出題されますが、輸入割当政策や補助金政策について問われることもあるので、準備をしておくと安心です。

出題のされ方としては、関税政策時の政府の関税収入、余剰分析について問われることが多いです。問題でグラフが与えられていない場合でも、自分でグラフを作成しておくことをおススメします。そうすると、問われている部分が可視化出来て、分かりやすいです!

【課税の影響】ミクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は従量税と従価税についての出題が殆どです。財務専門官ではそれほど出題されませんが、特別区や裁判所事務官、労働基準監督官においては頻出テーマです。

出題のされ方としては、従量税または従価税が課された場合の死荷重の大きさや価格上昇、消費者と生産者の負担割合について問われることが多いです。また、税収が最大となる場合の財1単位当たりの税額もたまに問われるので準備しておくと安心です。

対策としては、従量税と従価税それぞれの式変形や計算方法を押さえることも大切ですが、それぞれの場合に需要供給曲線のグラフがどう動くか把握することが効果的です。グラフの動きが分かると、死荷重の大きさや税収が計算しやすくなりますし、文章の正誤問題が出題された場合に解答しやすいです!

【財務専門官】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

【45度線】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官において比較的よく出題されるテーマで、公務員試験全体でもよく出る分野と言えます。

出題のされ方としては、国民所得(Y)、消費(C)、投資(I)、政府支出(G)、租税(T)の式と条件が与えられて、そこから国民所得の増減などを求める問題が多いです。慣れないうちは計算に時間がかかると思うので、演習量が大切となります。

また、乗数定理を使うと簡単に解ける問題も多いので、しっかりとマスターしましょう!

【IS-LM】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官において最頻出テーマで、公務員試験全体でも極めてよく出る分野と言えます。

出題のされ方としては、国民所得(Y)、消費(C)、投資(I)、政府支出(G)、租税(T)に加えて、貨幣需要(L)、名目貨幣供給量(M)、利子率(r)、物価水準(P)の式と条件が与えられて、国民所得の増減や条件を満たす政府支出を求める問題が多いです。

クラウディングアウトに関する問題も出題されることが多いので、対応できるように準備しましょう。慣れないうちはグラフを書いて、クラウディングアウトによる利子率の上昇と国民所得の減少を可視化すると、計算しやすいと思います!

また、計算問題より出題頻度は低いですが、文章の正誤問題も出題されるので、政策とIS-LM曲線のシフトの関係や、流動性のわなについてなどは整理しておきましょう。

【貨幣乗数】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官において比較的よく出題されるテーマであり、裁判所事務官や労働基準監督官では頻出となっています。

出題のされ方としては、現金や預金、準備率、ハイパーワードマネーなどの条件が与えられ、そこからマネーストックの増減を求める問題や、貨幣乗数そのものを求める問題が良く出題されます。ハイパーワードマネーの定義や貨幣乗数の定義をしっかり覚えて、計算できるようにしましょう!

また、貨幣に関連して、流動性選好理論などの貨幣需要やその総論も出題されます。暗記が出来ていれば解ける問題がほとんどなので、ぜひ得点源にしたいですね!

【国際マクロ経済】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官では最頻出です。

分野としては大きく二つあり、購買力平価説や金利平価説といった為替レートと、45度線分析に輸出と輸入の項目が加わった開放経済版45度線分析があります。

為替レートに関してはほとんどが購買力平価説なので、まずは購買力平価説の定義と計算問題を解けるようにしましょう。余裕がある方は金利平価説まで抑えられると安心です!

開放経済版45度線分析は、基本的には閉鎖経済版の通常の45度線分析と同じような計算問題が出題されます。ただ、項目が増えた分、計算ミスが起こりやすくなるので気を付けましょう。出題数的にはこちらの方が為替レートより多いので、優先して対策すると良いです!

【マンデル・フレミングモデル】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官では比較的よく出題されます。

出題のされ方としては、条件が与えられて、それに合致する文章を選択するものが多いです。

変動相場制or固定相場制、金融政策or財政政策、移動するのはIS曲線or LM曲線、と考慮すべきポイントが多いので、見落としや勘違いが無いように十分気を付けてください。文章だけで上手く判別が出来ない場合は、簡易的なグラフを書いて実際に動かすと分かりやすいのでおすすめです!

また、出題頻度はそれほど多くないですが、計算問題が出されることもあります。余裕がある方は取り組んでみましょう!

【消費理論】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官において頻出テーマです。

出題のされ方としては、消費の4大仮説に関する文章の正誤問題や、それぞれの計算問題が出されます。計算問題では、ライフサイクル仮説と恒常所得仮説について問われることがほとんどなので優先して勉強すると良いです!

また、消費の4大仮説が議論される原因となった、ケインズ型の消費関数とクズネッツ型の消費関数の特徴について出題させることもあるので、準備できると安心です!

【AD-AS】マクロ経済学の頻出テーマ・出題ポイント

この単元は財務専門官において頻出です。

出題のされ方としては、与えられた式から総需要曲線を導く問題が多く出題されます。

計算量が多い場合が大半なので、演習量をこなして慣れることが大切です。総供給曲線が与えられて国民所得や物価水準を計算する問題もあるので、対策しておきましょう!

また、マネタリストと合理的期待形成学派のAD-AS曲線について、文章の正誤問題が出題されることもあります。両者は対比して覚えると良いでしょう!

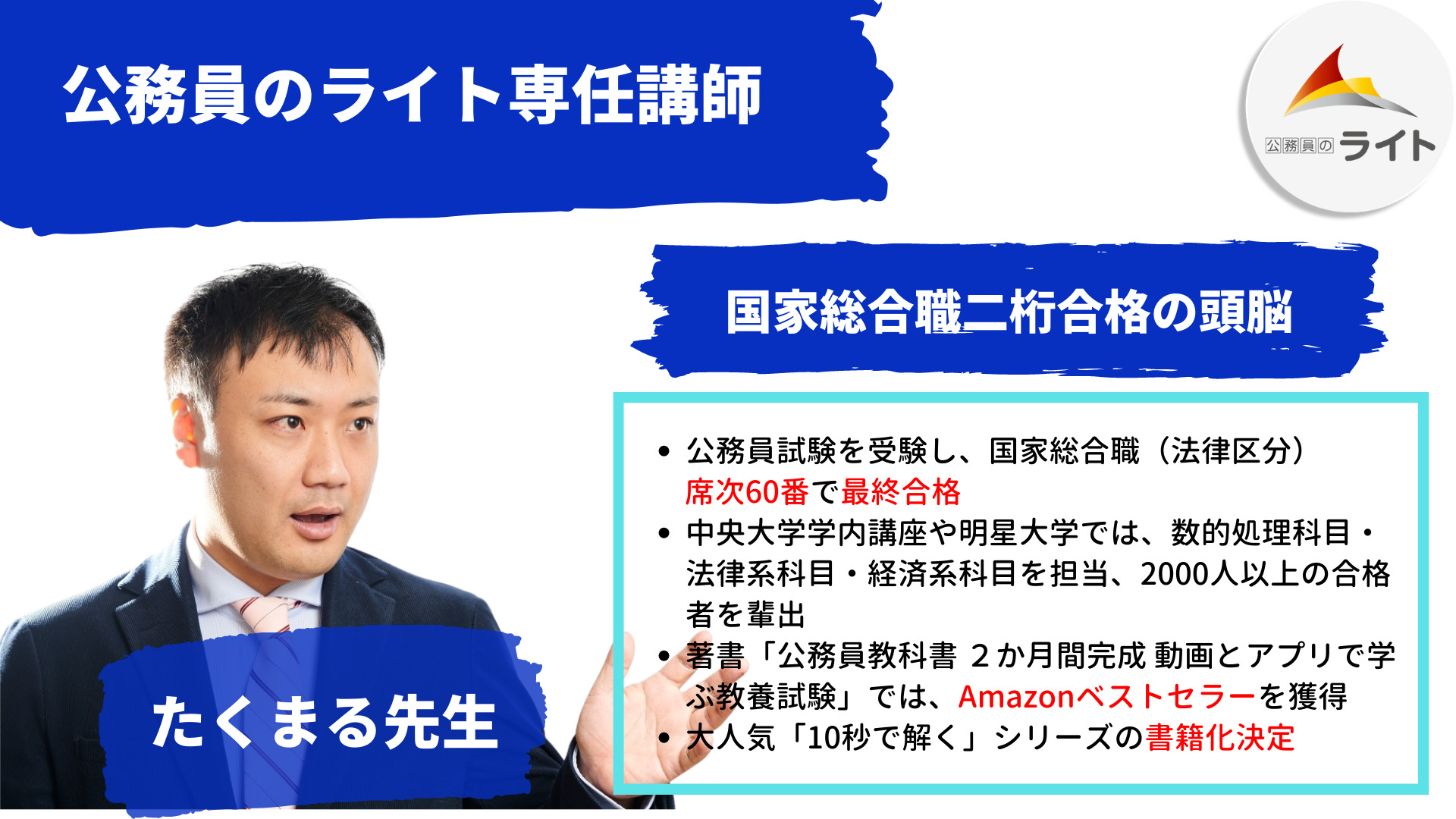

【財務専門官】経済学のオススメ講座

ぜひご検討ください!

受講でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

講座に関する疑問や質問があれば、公務員のライトの受講相談ラインでお気軽にご相談ください😊

\ 友達追加ボタン /

この記事を書いた人

![公務員のライト[試験情報データベース]](https://senseikoumuin.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-color-2.png)