こんにちは😊公務員のライトです!

Follow @koumuinright7

今回は、【財務専門官:民法】について、紹介していきます。

目次

【財務専門官】民法の出題数

※オススメは「◎、〇、△、✕」の4段階、勉強難易度は「★」の5段階です。

民法・商法の出題数は計6問で民法の出題数は5問、商法は1問です。

そもそも民法とは?

→答えは『4』です。 この単元では、売買契約についてよく出題されています。 出題のされ方としては、売買契約の締結や解除についての説明から正しいものを選択させる問題が多いです。具体的には、「~の場合に契約の解除(締結)は可能か」を問われることが多いです。そのため、売買契約に関する知識を様々な判例とあわせて幅広くおさえていきましょう! この単元では、不動産物件変動についてよく出題されています。 出題のされ方としては、不動産物件変動の対抗関係について問われることが多いです。また不動産物件変動に関する問題は文中に出てくる人の数が多く、対抗関係が複雑になりやすい分野です。そのため、図などを使って可視化しながら丁寧に覚えていきましょう! この単元では、抵当権の効力や抵当権者の権利と義務ついてよく出題されています。 出題のされ方としては、抵当権の発生の要件や消滅について、「~の場合に抵当権が発生(消滅)するか」を判断させる問題が多く出ています。また、抵当権に関して基本的な性質を問う問題から発展的な問題まで幅広く出題されています。出題頻度も高いため、過去の問題も参考にしながら細かい内容にも目を向けていきましょう! この単元では、遺産や遺言についてよく出題されています。 出題のされ方としては、遺留分割合や遺言の有効要件についての記述として正しいものを選択させる問題が多いです。複雑な問題は少ないですが、遺留分に関しては実際の遺産から計算させる問題もでています。そのため、遺産や遺言の基本的な要件を覚えるとともに、応用問題にも対応できる準備が必要です。さらに、難易度は高くありませんが遺言執行者の義務や遺言撤回についても出題されているので、幅広く基本的な知識をおさえていきましょう! この単元では、婚姻についてよく出題されています。 出題のされ方としては、婚姻時や離婚時の効力に関する記述として正しいものを判断させる問題が多く出題されています。また、成年被後見人の婚姻要件についても出題されています。さらに、親族法の分野での出題内容は過去の問題と似ているものが多く、基本的な知識を知っていれば解ける問題が多いのが特徴です。そのため、過去の問題に目を通して復習をしながら知識を身に着け、確実に得点に繋げられるようにしましょう! 講座に関する疑問や質問があれば、公務員のライトの受講相談ラインでお気軽にご相談ください😊 \ 友達追加ボタン /

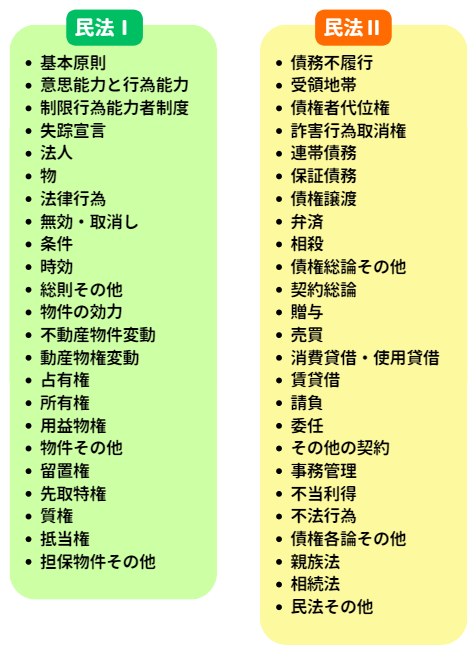

国家一般職や東京特別区では、『総則・物権・担保物権』→民法Ⅰ、『債権総論・債権各論・家族法』→民法Ⅱと分けています。

民法は、以下から構成されています。

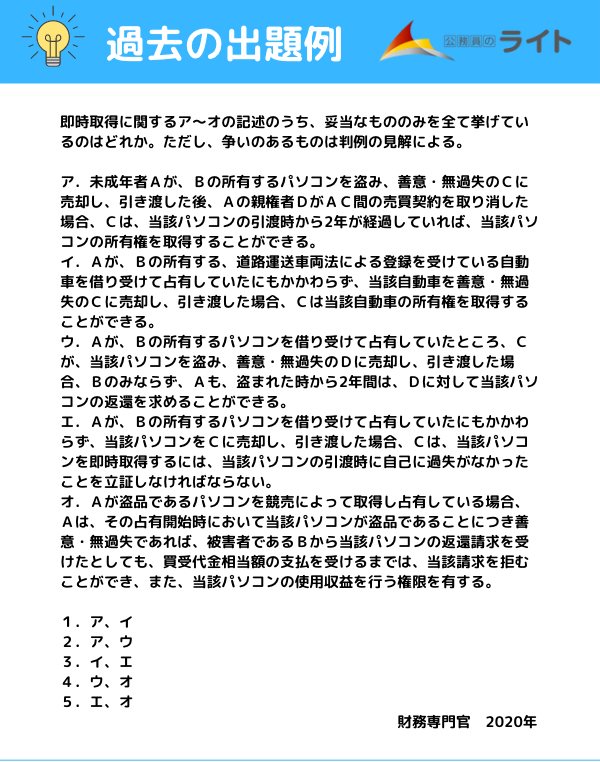

【財務専門官】民法の過去問を見てみよう!

【財務専門官】民法の出題傾向

【民法Ⅰ】財務専門官の頻出テーマ

【財務専門官】民法Ⅱの頻出テーマ・出題ポイント

【民法Ⅱ】財務専門官の頻出テーマ

【財務専門官】民法Ⅰの頻出テーマ・出題ポイント

【法律行為】頻出テーマ・出題ポイント

また、意思表示に関する問題もよく出ています。そのため、錯誤や詐欺、強迫時の取消しや対抗要件などの意思表示に関する基本的な知識を身に着けておくことが必要です。【不動産物件変動】頻出テーマ・出題ポイント

【抵当権】頻出テーマ・出題ポイント

【財務専門官】民法Ⅱの頻出テーマ・出題ポイント

【相続法】頻出テーマ・出題ポイント

【親族法】頻出テーマ・出題ポイント

受講でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

![]()

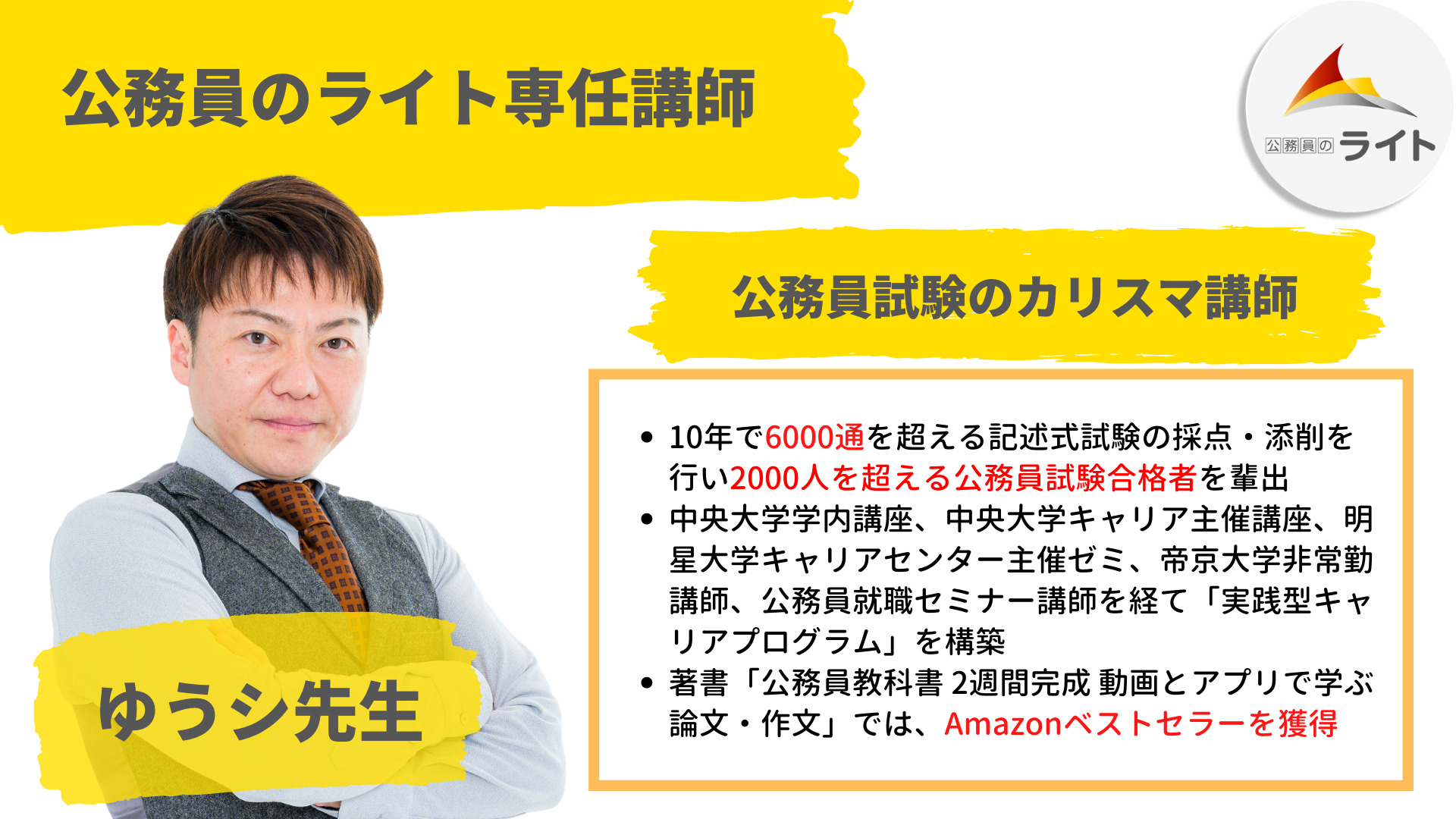

この記事を書いた人

![公務員のライト[試験情報データベース]](https://senseikoumuin.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-color-2.png)